�鉺���O�O�x������@������D�ҁ@�O�R(��������)

�@

��������̂�����i���̂P�j�@��������̂������i���̂Q�j

��������̂������i���̂R�j�@��������̂������i���̂S�j

��������̂�����i���̂T�j�@��������̂������i���̂U�j

��������̂������i���̂V�j�@��������̂������i���̂W�j

��������̂�����i���̂X�j�@��������̂�����i���̂P�O�j

�ԊO�҂��̂P�@�ԊO�҂��̂Q�@�ԊO�҂��̂R�@�ԊO�҂��̂S�@�ԊO�҂��̂T�@

��������̂�����i���̂P1�j�@��������̂������i����1�Q�j

��������̂������i����1�R�j�@��������̂������i����1�S�j

��������̂������@�i���̂P�j

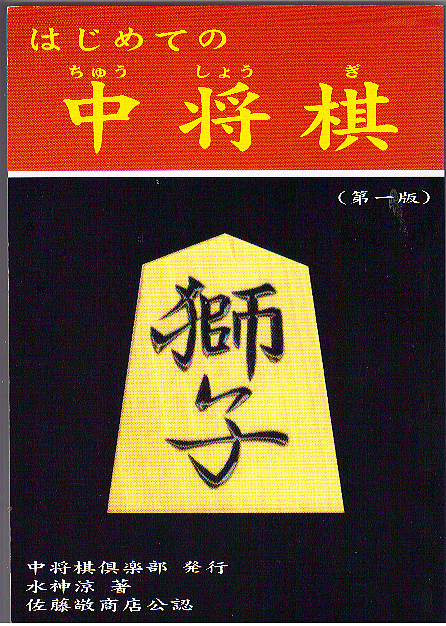

���͂��߂�

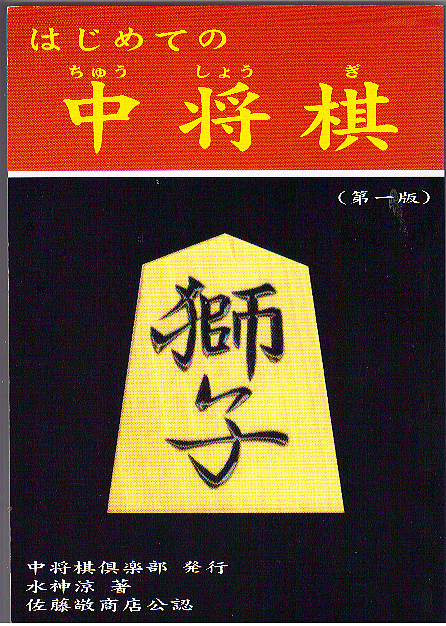

�����́A�����̖ʔ��������Q�[���ł���A�×����`�����ꂽ�䂪���̕����ł��B�����āA�����̊y���݂ɂ͍H�|�i�Ƃ��Ă̔Ջ�̌������𖡂키�Ƃ����ʂ�����܂��B����͌����Ċ����ւ̐��i�Ƃ͖����ł͂���܂���B

���đ�R�\�ܐ����l�͏����t�@���ւ̍u�b�̒��ŁA�u���͂̏�B�ɂ́A�ǂ���������Ƃ��厖�ł��v�ƌ���Ă����܂����B�u�ǂ���ň����ɐ^���Ȏv�������߂Ďw���ΕK�����͂��L�т�͂��v�Ƃ����v�����������̂ł��傤�B�����ł͏�����̐��E�ɂ��āA���̈�[�����ē��������Ǝv���܂��B

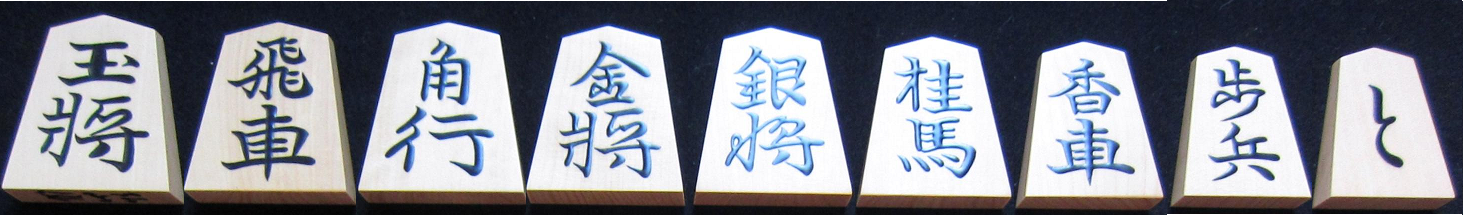

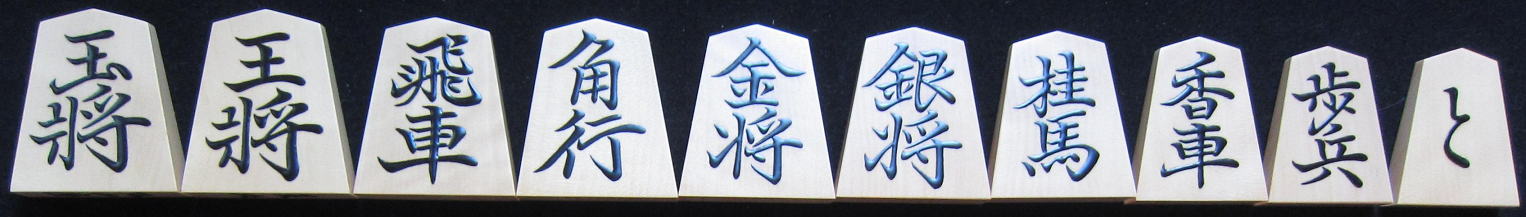

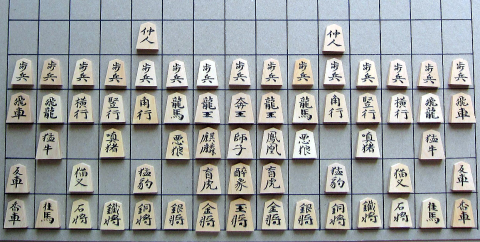

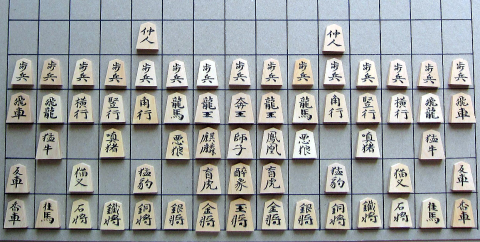

��������̑f�ނ̂��낢��

������ɂ́A�ł������ȃX�^���v���v���X�e�B�b�N���͂��܂��āA�v�����m���ǂɗp���鍂����Ɏ���܂Ŏ��ɑ����̎�ނ�����܂��B

�ؐ��̋�̍ގ��́A�����Ȃ��̂ł̓z�I�E�}���~�E�T�N���E�c�o�L�E�}�L�E�J�G�f�Ȃ����g���܂����A��������ɂ��c�Q�ނ����p����Ă��܂��B���̢�c�Q�ޣ�ɂ͎l�̎�ނ�����܂��B

(1)�V�����c�Q�c�����i�p�̋�ށB����A�W�A�Y�̖؍ނŁA�u�N�`�i�V�v�̖̈��ł��B�u�{���k�v�ɔ�ׂ�Ɩ؎��ɔS�肪�Ȃ��F���������܂��B���i�͈����ł������A�ߔN�^�C�ŗA�o���ւ���ꂽ���ߓ��肪����ɂȂ��Ă��܂��B

(2)�������k�c�����嗤�Y�̖{���k�ށB���Y�̃c�Q�ɔ�ׂĂ������ł��B�ގ��ɂ��Ȃ���������܂����A�ߔN�͗ǎ��Ȃ��̂������A������̍ޗ��ɂ��p�����Ă��܂��B

(3)�F�����k�c������ށB�ł������g�����ނƈ��F�ɕω����w����𖣗����܂��B

(4)�䑠�����k����ɓ��̌䑠���Y�B�ō����̋�ށB�ؖ�(���ځE�Ք��E�ۂȂ�)�̔����������͂ł��B

��������E�����E����グ��

�@�X�^���v���v����͈ꉞ���O����ƁA������x�{�i�I�ȏ�����́A��̂��肩�猩��ƁA

(1)�������@(2)������@(3)���薄�ߋ��Ɛ���グ��A�Ƃ���3�̎�ނɕ��ނ���܂��B

�����̎�ނ̈Ⴂ����̒f�ʐ}�Ŏ����Ă݂܂��傤�B

�O���[�̕�������̖ؒn�ŁA��������������L�������Ȃǂ̓h���ł��B

(1) �����������ؒn�ɕ�������ʏ��܂ł̋�ڎ��ŏ��������̂ł��B���ē�k���E�������ォ��]�ˊ����܂ł͖��M�Ƃ̏�������������d����܂����B��ɍ]�ˌ������́A��O��p�̉������Ƃ��ē��E�d���ŏ�����A���ł�����������́A�V���˓��ŏ����������悤�ɂȂ�A���ɓ`�����Ă��܂��B

��������(�������ȃV�����c�Q�ނɐV���h���ŏ����グ��ꂽ���̂�����)�@

�@�@

�@(2) ���������ؒn�ɋ������������\���Ē���A����h���Č����o���A����Ղ��������܂��B�����c�Q�̋�ؒn�ƒ���Ղɓh��ꂽ���̑ΏƂ��������A�u������Ƃ͒����ł���v�ƍl����l����ʂɂ͑����悤�ł��B

���Ă͋�E�l���蒤������܂������A���݂ł́A�قƂ�ǂ̒����͋@�B�ɂ���Ē���ꂽ���̂ł��B�܂��A�蒤��̎��ォ��A����̎�Ԃ��ȗ������邽�߂ɁA��̗������肪�l�Ă���Ă��܂����B

��𐳊m�ɒ��������̂��u�㒤���v�A��◪�������̂��u�������v�A���Ȃ�ȗ��̓x����������ɑ傫�����̂��u�������v�ł��B

�����̏����t�@���́A�����ȃv���X�e�B�b�N���X�^���v���n�߁A�₪�Ē��������߂�悤�ɂȂ�܂����A���̎��Ɏ�ɂ���̂��������������̒����̂��Ƃ������悤�ł��B

�������̂��낢���@�E������i�X�ȗ�����Ă����l�q������������

1.�㒤���

�@�@�@�@�@

2.�������

�@�@�@�@�@

3.�������

�@�@�@�@�@

4.�������

�@�@�@�@�@

(3) ���薄�ߋ�Ɛ���グ������ؒn�ɋ������ŁA�����Ɏ��ߍ��݁A���S�Ɋ������Ă��琅���ɂȂ�܂Ō������Ďd�グ�����̂��u���薄�ߋ�v�ł��B���̒��薄�߂������Ɏ��G�M�Ȃǂ�p���Ď��ŋ�������グ���̂������グ�ŁA�v�����m�̌�����ǂɂ��p�����A������̍ō����i�Ƃ���Ă��܂��B�����i�́A�ꌩ����Ə�����Ɍ����܂����A��������������オ���Ă��Č|�p�I���͋C������܂��B�����A�o���オ��܂ł̍H���əˑ�Ȏ��ԂƘJ�͂�v���邽�߁A���i�͔��ɍ����Ȃ��̂ƂȂ�܂��B

�Q�l�܂łɁA����E������E�����̎����ʐ^�����Љ�܂��傤�B��ނ͂�������䑠�����k�ނł��B����̏��̂́A�v���X�e�B�b�N��ł���ԃ|�s�����[�ȏ��́E�u�ъ�(����)�v�ɂ��܂����B(�����ъ��ł����̂ɔ����ȃj���A���X�̈Ⴂ�����邱�Ƃ����炩���߂����Ƃ�肵�Ă����܂��B)

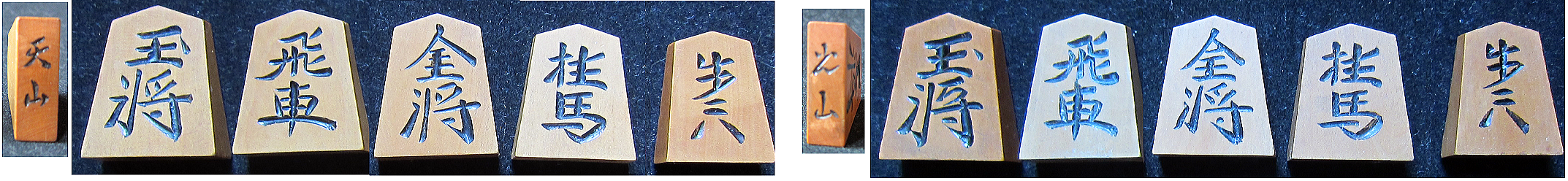

�O�̋�̎�ނ̈Ⴂ��������悤�ɏ����傫�߂̉摜�ł����������B

������

�@�@

�������� (�܂�����̒�����������Ƃ��Ȃ��̂ŁA����ɐ��㒼�O�̍��ʐ^������������)

�@�@

�@�ꌩ�X�^���v��Ɍ����܂����A�������ՂɎ����͎��Ɠu�����������u�K��(���т��邵)�v�߂ăJ�`�J�`�Ɋ������Ă���s�J�s�J�ɂȂ�܂Ō������Ċ������܂��B����������A�����������L���C�ɏo�邩�ǂ�����ڗđR�ƂȂ邽�߁A������̂���ԓ���Ƃ����l�����܂��B

�������

�@�@

�����Ŏv���o�b���܂߂ĂЂƂ��ƁB

����20�N�ȏ�O�A���D���ŏ��������n�߂����̂��Ƃł��B�s���Ŏ�̋���i�W������A�����Ŏ����Ɠ����悤�ɍ�i�߂Ă���ꂽ�����N�y�̕��ƁA��ɂ��Ă��ꂱ��b�������@�����܂����B�܂��삯�o���̑f�l�������������y���C�����Łu���͓���Ǝv�����ǁA�����͐������Ă݂����v�ƌ������Ƃ���A���̕��́u���������Ȃ͎̂�Ԃ��|���邩��ł��B�ł��{���ɓ���̂͒����̕����Ǝv���B���������ꂢ�ɂł���悤�ɂȂ�A�Z�p�I�ɗD��Ă��邱�Ƃ�������v�ƌ����܂����B�����āA�������̑���ꂽ������̊g��ʐ^�������ĉ������܂����B���̒�����̎��͎��R�ŁA�Ȃ߂炩�ȋȐ������������悤�ȕM�v�������Ă��܂����B�]�Q���鎩���ɂ��̕��́A�u�����ł͒���͂܂��܂����Ǝv���Ă����ł���v�Ƌ����܂����B

���N�セ�̕��͏������҂Ƃ��Ċm�łƂ��������āA�s���ō�i�W���J����܂����B������i�W�̓W����͂��ׂĒ���Œ�����͈������܂���B���R��q�˂�ƁA�u�����͂��������Ă��܂���B��͂蒤���͐��゠���Ă̒������Ǝv���܂��B���܂͒��肾���ɂȂ��Ă��܂��܂����v�Ƃ̂��Ƃł����B�����ƒ����ɑł����ނ��ƂŒ���̋Z�p�����Ȃ�̍��݂ɓ��B�������Ƃ����������̂ŁA������́u���Ɓv���đ�D���Ȓ����ɏW�����Ď��g�ނ悤�ɂȂ����̂��ȁA�Ǝ����Ȃ�ɉ��߂��܂����B

���̌㎩�������̖��͂Ƀn�}���Ē���琷����ɐi�݁A15�N�ȏオ�߂��܂����B������ł͕K���u�����v�̒i�K������A���̎������̎d�グ��������ƑΖʂ���킯�ł����A���̓s�x��͂莩���̒���̋Z�p�̖��n����Ɋ����Ă��܂��B������Ƃ��Ă̊����i�͉i���̉ۑ�̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��B

��������̂������@�i���̂Q�j

��������̗��j(1)�@�@�������玺���E�퍑�����

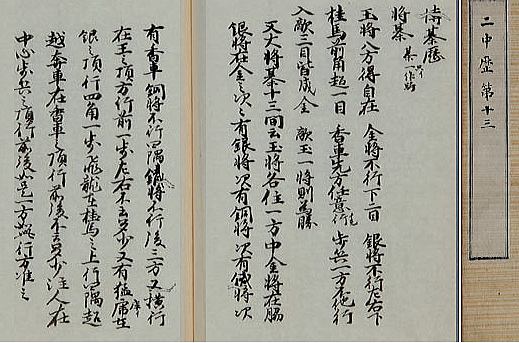

�@�䂪���Ō��݊m�F����Ă���ŌÂ̏�����́A11���I���E��������̋�ł��B���͓ޗǁE�������������Ŕ��@���ꂽ���̂ŁA�܊p�`�̖ؒn�Ɍ��݂Ɠ�������n�ŏ�����Ă��܂��B�u�؊ȁv�Ƃ����؎D���ė��p�����Ǝv����f�p�ȑ���ł����A�����炭�������̑m������������������ŏ����ɋ����Ă����̂ł��傤�B�܂��A�قړ�����ƌ��������B�E����̒������ł��o�y���Ă��܂��B���̂��Ƃ���11���I�ɂ͏��������{�e�n�ōL���V��Ă����ƍl�����Ă��܂��B

���������ŏo�y����������̗��@(����G��w�����̋N���x(���}�Ѓ��C�u�����[)�̌f�ڐ}���)

�@�@�@�@

�@�������������f�p�ȋ�Ƃ͕ʂɁA�����ƍ����ȋ���������͂����Ƒz�肷��l�����܂��B���Ƃ����̓��L�Ȃǂɂ́A�V�c��֔������b�Ȃǐg���̍����l�X�������ŗV�Ƃ����L�q�������܂��B�Ⴆ�Γ�����Ƃ́A1�J����5����֔����b�̌�O�ŏ������w���Ă��܂����A�㒹�H��c���ߐb�����ɏ������w�����Ă��̊��͂ɔ�]���������L�^���c����Ă��܂��B��c�̌䏊�ɂ͌�ՂƋ��ɏ����Ղ��������Ă��܂����B���������g���̐l�X���p�����Ջ�́A����ɑ�����������̍����i�������ƍl����̂����R���Ƃ����������ł���ł��傤�B

�܂��A���q�����k������̕��|��i�̒��ɂ́u�����|���v�Ƃ����ꂪ�o�Ă��܂��B���|���ėV�Ԃ��߂ɂ͗������������ׂ�K�v������܂����A�������̋�ł͗�������̂����J�ł��傤�B��͂肠����x�`�̐�������s���킽��悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƒz������܂��B�܂��A��k�����ɂ͏�����̎��̏������ɂ��ďq�ׂ������̖{������Ă��܂��B�f�p�ȃC���X�^���g���{�i�I�ȋ�ւƏ�����i�����Ă������̂�������܂���B�����āA��������ɂ͌��Ƃ����̊Ԃŏ����̋�����s�����Ƃ����s���A���ɔ\�M�Ƃ̊��|������͂��Ȃ蒿�d����܂����B

16���I�ɂȂ�Ə����̋���̐��ƂƂ��ĂԂׂ��\�M�Ƃ������܂��B���̑�\�҂��A�����[���ł���������������(1514�`1602)�ŁA�ނ͒����ɉ����āA�E�l�ɑ��点����ؒn�ɖn�⎽�řˑ�Ȑ��̋�����s���܂����B�����̏������u��������v�́A�ō����i�Ƃ���A���̈˗���͓V�c�E���Ƃ�喼�����ł����B���ɖL�b�G���Ɠ���ƍN�E�G�����q�͍ő�̌ڋq�ŁA�������������̏������L�͎҂ւ̑����i�ɗ��p�����ƍl�����Ă��܂��B

���u��������v(���{���{���E�������_�{��)�@

�@�@ �@�@

�@�@

�@�@�@���w���{�̔��p 32 �V�Y��x(������)���@�@�@�@�@�@�@�@�@����͐��������͂��ĕM�҂����삵�������ł�

�@��������̗��j(2)�@�@�]�˂��疾������

�]�ˎ���ɏ������L�����y����ƁA�E�l�������ǎ��̋��悤�ɂȂ�܂����B�₪�č]�ˎ���̒����������ɂ����Ē������ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɛ��肳��Ă��܂��B�������ɂ͏����̉ƌ��Łu������v��������悤�ɂȂ�܂����B���́u������v����A���ݍō�����Ƃ����u�����v�����܂ꂽ�ƍl�����Ă��܂��B

(�E�����ƌ����������Ƃ���钤����E�u�������`�v�̎ʐ^���C���^�[�l�b�g�Ō��邱�Ƃ��ł��܂�

URL�c

www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/oohashi/hiyoji.html

)

�]�ˎ���A��������̒��S�n�͑�㌗�ł����B���ł͋�̑f�ނƂ��āA��O�����̃c�o�L�E���i�M�ȂǂƋ��ɁA�����ȋ�̂��߂ɎF�����k���p�����Ă����悤�ł��B�]�ˌ���Ɍ��ꂽ�����́A�����̏����̒��ł����X�T���ȑw���p��������������Ǝv���܂��B���ɂ͍��������I�ɑ���H�[���������Ƃ����Ă��܂��B�܂������Ȓ���璤��̎�Ԃ��Ȃ��������̋�����̒���Ƃ��čl�Ă����悤�ɂȂ����Ǝv���܂��B����������������̋�́A�u����v�Ƃ��u��㒤��v�̋�ƌĂ�܂����B���n���ɍ����`���u���u�v�͂��̌n���̏��̂Ƃ����Ă悩�낤�Ǝv���܂��B

�܂������̏����ɏ������L�܂�ƁA��O�����̈����ȏ��������ɑ�ʂɋ��߂���悤�ɂȂ�܂����B�����ł��̉��������Y�n�ƂȂ����̂����k�̕đ�˂�V���˂ł��B�����̔˂ł́A���E�Ƃ��Đ���ɏ����̋������悤�ɂȂ�܂����B�}�L��z�E�m�L�Ȃǂ̈���̖ؒn�ɋ���𑐏��ŏ����������̏�����A���݂̓V���̏�����̃��[�c�ł���Ƃ���Ă��܂��B

�@�����́u���u�v�̒���@�@�@�@�@�@�@�@���V���̓`���I�ȑ����̏����� (������)�@

�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�����R��l�w������̐��E�x(�����V��)���@�@�@�@�@�@�@�@���V���s���������ق̃p���t���b�g���

�������ɂ����Ă��A���ς�炸������ƍ�����̐��Y�̒��S�n�͑��ł����B����ɑ��āA�����ȑ����̏�����Y�̒��S�n�������V���ł́A������x���̑g�D���m�����A���̐��Y���ő��▼�É��𗽂��悤�ɂȂ�܂����B�������A��O��͓V���ő���ꂽ�ɂ�������炸�A�≮��ʂ��ē�������̐��X�܂���S���ɔ̔����ꂽ���߁A���̍��͓V�����Y�ł��邱�Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��܂���ł����B

�E�u������̗��j�v�ɂ��Ă͂���ȍ~�������܂����A���L�̎������Q�l�ɂ��Ă��܂��B

�W�e�ʂɂ͐S��芴�Ӑ\���グ�܂��B�Ȃ��A�����̂����A���͓��肵�₷�����̂ł����A���͂����ւ�Q�l�ɂȂ�܂����A��ɂ���̂�������̂ł��j

�� �w�V���s���������فx�p���t���b�g(�����قɂĔ̔�����Ă��܂�)

�� ����G��w�����T�E�U�x(�@����w�o�ŋ� 1977, 1985�N)�E�w�����̋N���x(���}�� 1996�N)

�� ���R��l�w������̐��E�x(�����V�� 2006�N)

�� �w��̂����₫�x(��o�ʼn� 1996�N)

��

�F�V�Ǒ��w�����Ӂx(�����ӊ��s�� 1981�N)

�� �w�V���̏�����ƑS����Տo�y��|������̃��[�c��T��x(�V���s����������

2003�N)

�� ���Ɩ�K�˂ģ(�w�ߑ㏫���x1999�N�`2002�N�f�ڋL��)

�� �L��P���E�͈�M�F�u��������v(�w�ߑ㏫���x2006�N�`2008�N�f�ڋL��)

�� �{��וv��V��������Y�n�̕ώ��(�w���m�����w������41(�Љ�Ȋw��)�x1992�N)

�� �V���s�������H�ό��ہw�V���Ə�����x(1991�N)

�� �C���^�[�l�b�g�T�C�g�w��̎��x(http://8ya.net/suiki/)�@

�� �C���^�[�l�b�g�T�C�g�w����}�Ӂx(http://meikoma.com/)

�� �C���^�[�l�b�g�T�C�g�w����W���x(http://www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/kigu.html)

��������̂������@�i���̂R�j

�@���ߑ�̏�����i1�j�@������̖����̓o��@�L�����R�Ɖ���ꍁ

�@�吳����̔����珺�a�ɂ����ď�����̍H�l�ɂ͎��X�Ɩ����������A�ނ�͑����̌�������̐��ɑ���o���܂����B���̒��Łu�ߑ㏫����̑c�v�Ƃ��]�����̂��A�u���R�v�̍������e�q�E�L�����Y�g�i1862�`1940�j�ƖL�������Y�i1904�`1940�j�̓�l�ł����B

�@���̑��Y�g�́A�����ł͋��Ȃ������悤�ł����A�o�c����Ջ�X�ŐE�l���ق��ċ�点�A����o������ɂ́u���R�v�̖������܂����B�܂��A��̏��̂̑n��ɗ͂����A20��ވȏ�̏��̂��w�L�����꒟�x�ɂ܂Ƃ߂܂����B���̒��ɂ́A�u�ъ��v�u�������v�u�����q�����v�u�H���v�ȂǏ�����̏��̂Ƃ��āu��ԁv�ƂȂ������̂�����܂��B����ɑ��Y�g�́A���k�ނ̑f�ނƂ��Ă̔������ɒ��ڂ��A���܂ł͎̂Ă��邱�Ƃ̑����������ڈȊO�̖ؒn�̒��Ŕ������͗l����������̂��u�Ք�(�Ƃ��)�v�A�u��(����)�v�ȂǂƖ������A������ނƂ��Ĕ���o���܂����B�ނ́A�H�|�i�Ƃ��Ă̏�����Ɍ|�p�I���l��^�����̂ł��B

�@�����āA���Y�g�̉��ŗc����������n�߁A�\�㔼�ɂ͒��ꗬ�̐E�l�ɐ��������̂����q�̐����Y�ł����B�ނ͎O�\�㔼�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ�܂������A�ނ��₵���u���R��v�̋�͍��ł����W�Ɛ����̖��i�ƂȂ��Ă��܂��B�ߔN�s�u�ԑg����ł��Ӓ�c��ɏo�i���ꂽ�L�����R��̐����ɂ͓r�����Ȃ������ȕ]���z���o�āA�����҂̕��X���������܂����B

���L�����Y�g�Ɛ����Y�@�@�@�@���L�����ꎆ���̈ꕔ�@�@�@�@����ؒn�E�Քǁ@�@�@����ؒn�E��

�@ �@�@

�@�@ �@

�@ �@�@�@

�@�@�@

�@�@�@�@�@�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j

�@�L�����q�Ƃقړ�����Ɋ����̂��A��͂蓌���E�ʼnF�c�쒬�ŔՋ�X���o�c���Ă�������ꍁ���q(����E���ܘY�F1866�`1921�A���E�K���Y�F1899�`1939)�ł��B

�@����ƖL���Ƃ͌𗬂��������Ƃ������A�݂��ɋ����ċ�̏��̂�n�삵�����Ƃ��m���Ă��܂��B�Ⴆ�u�ъ��v�Ƃ����������ł��L���Ɖ���ł͑S���قȂ鏑�̂��l�Ă���܂����B�����ŁA���݂͉��삪����o�����u�ъ��v�̕����u����ъ��v�ƌĂԂ̂����킵�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����̋�ōł��L���Ȃ̂́A�����A���������u���l���v�ł��B���̋�͐��Ԃ��Ȃ������A���Ɋ��ꂽ���̂ŁA���݂ł����l��̑�1�ǂŕK���g�p����邱�ƂɂȂ��Ă��܂�(�C���^�[�l�b�g�T�C�g�w��̎��x�̒��Ɏʐ^������܂��̂ł����������BURL��http://8ya.net/suiki/meiko/okuno/index.html�ł�)�B��K�̏��̖��͖w�Ǐ����Ă��܂����A���Ắu�@���D�v�ƋL����Ă��܂����B�@���Ƃ͍]�˖����́u�����v�E�V��@��(1816�`59)�̂��Ƃł����A���ۂɏ@���������������̂̋�����p�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�]�ˌ���́u�����v�Ƃ�����̕��������삪�A�����W���A���̑n�쏑�̂��u�@���D�v�Ɩ��������A�Ƃ��������L�͂ł��B

�����㉜��ꍁ�@�@�@�@�@�����R�̢�ъ���Ɓu����ъ��v

�@ �@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@

�@�@�@�@ �@�@

�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j�@�@�@�@�@�@�@

���ߑ�̏�����i2�j�@���a�̓�����̖������� �\ �ؑ��E�e���E�ÎR�E�|��

�@���䂪�����p�Ђ��畜�����Ă������ŁA������̐��E�ł����X�Ɩ�������������悤�ɂȂ�܂����B���̒��Ŋ��ɐ�O����m���Ă�����t���ؑ����r(1908�`84)�ł��B�ނ͏��N����ɖL���̂��ƂŒZ���ԏC�Ƃ�������A�����ɓƗ����ĉ����ɔՋ�X���J���܂����B�����ɂ͎��Z�̏\�l�����l�E�ؑ��`�Y (1905�`86)�̌��|������܂����B���l�̈Ќ��������Đ펞��������ɂ����Ĕނ̋�͈ꐢ���r���܂����B���̍����ؑ��̐Ⓒ���Ƃ���A�E�����钍�������Ȃ����߂ɑ��̐E�l�ɉ��������������̂����������Ɖ]���Ă��܂��B�ؑ����l�̏�����̂����u�ؑ����l���v�̋�́A�ؑ����������邱�Ƃ̋��������̂ł����B�Ȃ��A�ؑ���ƌ������אg�ŌX�̏��Ȃ���`���m���Ă��܂����A���������`�͌���ɂȂ��č̗p���ꂽ���̂ł��B

�����ؑ����r�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؑ����l���̎��ꎆ�@�@�@���ؑ����r��E�ؑ����l��

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@

(�w���l : ���̓`���ɐ�����l�����x���)�@�@�@�@�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j�@

�@���a30�N��ɓ���Ɩؑ��ɑ����ċ{���e��(�{���F�����Y 1928�`72)���u�V�ˋ�t�v�Ƃ��ċr���𗁂т�悤�ɂȂ�܂��B�ނ̕��E�{���֎O�Y�̓v�����m�̖T��펞������������Ă��܂����B�Ƃ��낪��㏺�a22�N�ɋ}���������߁A�q���̊����Y����w�����߂Č���p���܂����B�ނ͓w�͂ɓw�͂��d�˂āA�₪�ċ�t�E�e���Ƃ��ē��p���������ƂɂȂ�܂����A���͈ȑO����ނ̋߂��ɂ͋��̒B�l�Ƃ����ׂ��l�������܂����B���̐l���Ƃ͖L���Ƃŋ���Ă�������ÎR(�{���F�H�j

1904�`91)�ł��B�ÎR�́A��O�t���̖L�����q���������ŋ}��������A�⑰�̍���ɉ����u���R�v���̋�葱���邽�߂�10�N�ȏ�ɂ킽���Đs�͂��܂����i�Ȃ��A�ÎR���ւ�������R���̋�́u���R�ÎR�̋�v�Ƃ������Ă��܂��j�B�ÎR�́A�{���̕��E�֎O�Y�������n�߂���������̃R�c�������Ă����̂ŁA�֎O�Y�̎�����q���̉e���ɂ��l�X�̏��͂������Ɖ]���Ă��܂��B���������q�����w�i�ɁA�{���́A�Z�p�I���r��ς݂Ȃ���A�����O�̒T���S�Ŏ��E��ؒn�̌`�E�ގ��E���̂Ȃǂɂ��Ă��������d�˂āA�Ǝ��̉₩�ȍ앗���m�����܂����B�������ď��a30�N��ɋ{���̋�́A�����Ƃ������甲�Q�̕]������悤�ɂȂ�܂����B�������A�|�p�Ɣ��̂ɑS�����̍�i�������Ȃ��A����ɐɂ��܂�Ȃ���Ⴍ���ĖS���Ȃ������߁A�u�e����v�́A���݂ł��N�W�Ƃ̐l�C�i���o�[�����̖���ƂȂ��Ă��܂��B

�@�Ȃ��A�e�������E����������炭�̊ԁu�{���v���̋�͑����܂������A����͋���ÎR�̎�ɂȂ���̂ł��B�ÎR�́A�L���̂��Ƃł͒������`���Ă��܂������A���ɂȂ�Ɛ���̋Z�p���ɂ߁A���̍��ɂ͊��ɋ�t�Ƃ��Ĉꗬ�̒n�ʂ��m�����Ă��܂����B��������܂�43�ŋ}�������{���̈⑰�̋��n�������˂ċ~���̎�������ׂ̂��̂ł��B���̌�ÎR�͋�t�̑��l�҂Ƃ����悤�ɂȂ�܂����B�������A�ނ̐^�����́A�e�̍�Ǝ�����܂߂āA���U�فX�Ƌ�葱�����_�ɂ���Ǝv���܂��B���̈Ӗ��ŐÎR�����u�^�̖����v�̖��ɒl����ƍl����l�������悤�ł��B

�@�����āA���a�Ō�̓�����̖�������|�|��(1914�`2005)�ł��B���X�����_�c�ŋ����̎q�ł������A���k�ނ��������ʼn������Ă����E�l�̏��������珫����̑�������w�т܂����B��Ђŕ��̋����̐V���Ɉڂ�A�������̂܂܈�Ƃŋ��͂��Ȃ����葱���܂����B�u�|���v��́A���ݓ��ڒ|��(��|���o�j��)�Ɉ����p����Ă��܂��B

�@�����Ŏ��グ��������̖��������������������ȍ�i�ɂ��ẮA�O�Љ���C���^�[�l�b�g�T�C�g�́w��̎��x�E�w����}�Ӂx�Ȃǂō������邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A���̂����L���E����E�{���ɂ��ẮA�ȉ��̃T�C�g�ɂ���ɏڂ����L�q������܂��̂ŁA�S���������̕��͂������������A�Q�l�ɂȂ����ĉ������B

�E�u�L�����R�@��t�v�ihttp://www.toyoshimaryuzan.com/�j

�E�u����ꍁ�@��t�v(http://www.okunoikkyou.com/)

�E�u�{���e���@������t�v�ihttp://www.miyamatueisui.com/�j

�����{���e���@�@�����쒆�̋�߂����ÎR�@���e���̋ъ��ƐÎR�̋ъ�(�ʏ��ƕ���)

�@ �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@

�@�@

�i�w��̂����₫�x(��o�ʼn�)���j�@

�@�Ȃ����Љ�������̂����A����ÎR��̐����́A���Ȃ�O�ɐX���A�Ɋ���A���݂ł����A�̑��̌����Ȃǂŗp�����邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B�捠�ӏ܂���@�����A�q������ƁA���Ȃ�Â���ŗ��̐��ʂ͐��グ���������Ȃ肷�茸���Ă��܂����A�_�炩�ȕM�v���������錩���ȋ�ł����B���̂ق��A���A�ɂ͋{������(�e���v�l)�E���䍁���E��c��M��̐�������Ă���A�������d�v�ȑǂŎg�p������ł��B����ɍ�N�����̖���ɉ����A��J�ǗY�������|�|����̐����Ȃǂ�����܂����B�����̖���ɂ��Ă��捠�q�����邱�Ƃ��ł��܂����̂ŁA�₪�Ă���������ł��̃y�[�W�ł��Љ�ł�������Ȃ��A�ƍl���Ă���܂��B

�@�Ȃ��A���̃y�[�W�ł͂��ꂩ���������ɂ��Ďv���܂܂ɐF�X�Ȃ��Ƃ��q�ׂĂ����܂����A���ɂ͕M�҂̌���v�����݂����Ȃ�܂܂�Ă��邩������܂���B����ʓ_�͂��e�͂��������K���ł��B

�@����͏�����̌̋��Ƃ��Ēm����V���̋��̗��j�ɂ��ďq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B

��������̂������@�i���̂S�j

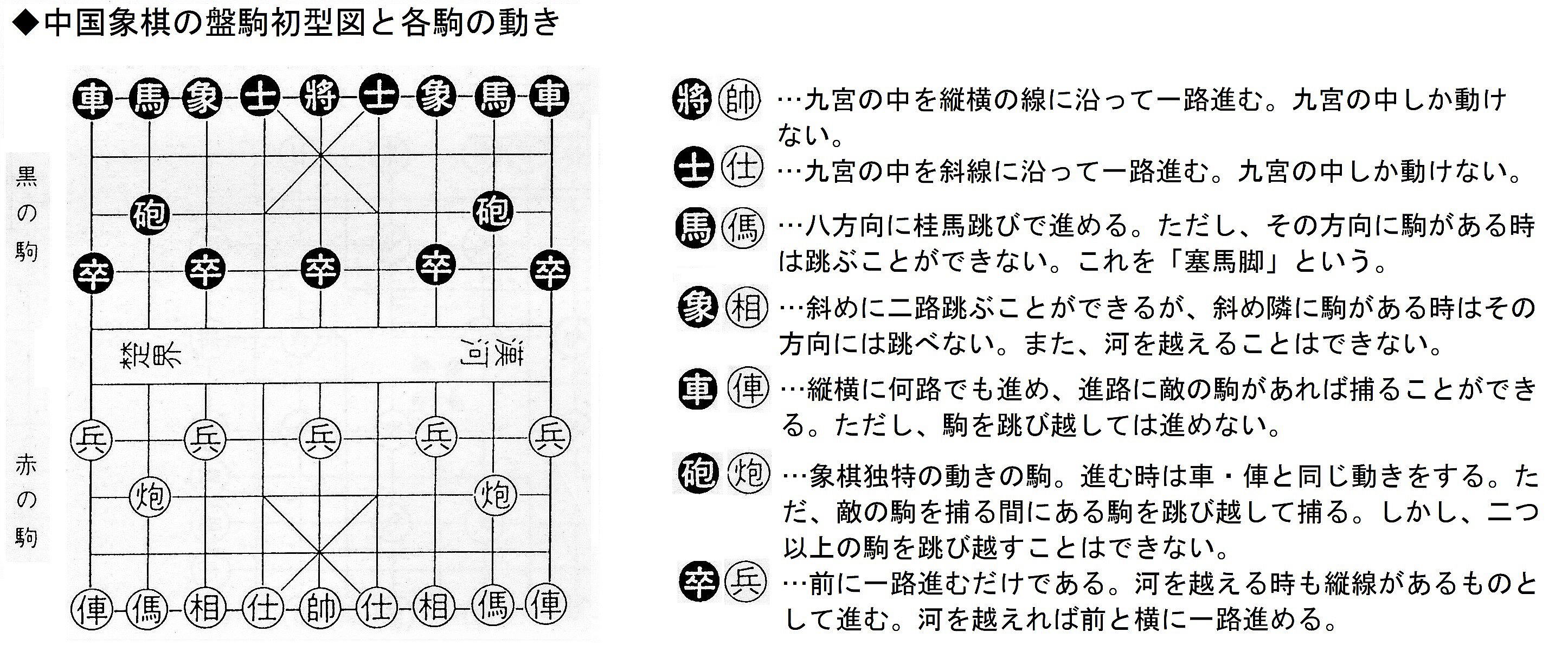

���V��������̓W�J

(1) �������X�^���v���

�R�`���̓V���ł́A�����ېV����������m����S����Ƃ����肪����ł����B�������Ɋ��s���ꂽ�w�؍ރm�H�|�I���p�x(1912�N�E����{�R�щ)�ɂ��A�V���̏�������҂�13�˂ő���10�˂������Ă���A��̐��Y���u�V�����ߔ����胀�g�C�t�v�ƋL����Ă��邱�Ƃ�����A���ɂ��̍��V��������}���ď�����̍ő�̐��Y�n�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������܂��B

�����A���ł͑�O�����̋���łȂ��A�����f�ނ̎F�����k��p��������������Ă����̂ɑ��āA�V���ł̓}�L(�}���~)��z�E�m�L�̂悤�Ȉ����ȍގ��ɒ��ڑ����ŋ���L������������ł����B�������đ�O�����̈����ȏ�����̍ő吶�Y�n�ɐ������钆�ŁA��ؒn�̐��`���s���u�ؒn�t�v�Ƌ�������u�����t�v�̕��Ƃ��i�݂܂����B������t��̉��̓k����u�����q�v�Ƃ����A�ł������ȋ�́A�w�����������K���x�̑ʒ��ŏ������Ƃ�����܂����B�q�������ɂ́A�܂���ԊȒP�ȁu�Ƌ��v���������A�����q�Ƃ��Č����݂̂���҂̒��ɂ́A�������獁�ԥ�j�n��⏫�������p�s���ԂƐi�݁A�ʏ���������l�O�̐E�l�ƂȂ����҂����܂������A�n���܂łɂ�10�N�ȏ��v�����Ƃ���܂��B

�������ď��a�̏��ߍ��ɂ͓V���̏������́A�]���Ґ���������q�����܂߂��300���߂��𐔂��A���Y����70���g����܂łɒB����܂łɐ������܂����B�����A�Ɠ��H�Ƃ͖≮�ɂ���Ă���̑O�݂��ɂ���Đ��藧���Ă������߁A����I�ɂ���߂Ĉ������i���i�������t�����Ă��܂����B���̂��ߐe���ɂȂ��Ă������͂���߂ĖR�����u��͕n�R��炵�v�Ƃ����̂����Ԉ�ʂ̕]���ł����B

�Ȃ��A��̎����w�؍ރm�H�|�I���p�x�ɂ́A���̏�����Ɋւ��āu�ߗ������j���Ǐ��L�g�e���(�S��)�����ȃe�扟�V�^�����m���s�X�v�Ƃ����L�ڂ�����A���łɖ�������ɂ͑��ŃS�����p������X�^���v��(����)����l�Ă���A�ȗ͉��Ƒ�ʐ��Y�ő�O��̎�͂ɂȂ�͂��߂Ă������Ƃ�������܂��B��㔭�̃X�^���v��́A�����炭�V���̓`���I�ȏ�����ɂ��Ȃ�̑Ō��ƂȂ����Ǝv���܂��B�������₪�ēV���ł��S�������A���w���ɃX�^���v��点��悤�ɂȂ�ƁA�H���̍��͖����ŁA���a���߂܂łɂ̓X�^���v��ł����S�ɑ�������悤�ɂȂ����悤�ł��B

(2) �ؒn����̋@�B���ƒ����̂͂��܂�

�����̖�����吳�N�Ԃɂ����ď������ؒn����̍H���͏����@�B������A���a�����ɂ���ʐ��Y���\�ɂȂ��ēV���͏�����̐��Y���ő��̎Y�n�����|����悤�ɂȂ�܂����B�܂��吳��������́A����̕���ł���������̂��i���̍�������߂������݂������܂����B��͈�ӑ���̋Z�p�����p����������ł����B�܂��������A�O����グ������ꍁ�̍H�[�œ����̍�����̐���Z�p���w�сA������҂�����܂����B�����̋�͑��̒�������錩���ȏo���h���ł����B�������A�c�O�Ȃ��琧��ʂ�����ꉿ�i�����ɍ����������߁A�V��������̎嗬�Ƃ͂Ȃ�܂���ł����B����ł��A�ȗ͉��̉\�ȗ������肪�l������ƁA���Y���ł͏�����(53.7%)��X�^���v��(42.4%)�ɔ�ׂ�Ƃ����͂�(3.8%)�ł͂���܂������A�V���ł����������悤�ɂȂ�܂����B

�E�\1 ��O�̓V���̏�����̎�ޕʐ��Y���Ɛ��Y�z(�w�҂����ɂ�鏺�a11�N�̌��n��������)

| �ގ��E��� |

���Y�g�� |

���z(�~) |

�̘H |

�@���ގ��ʂ̏�����Y��(�s�R�����������)�@�@�@

�@�@�@�p(�z�I�m�L)�c450,000�g (63.6%)�@�@

�@�@�@�t�A(�n�r��[�n�N�E���{�N])�c85,000�g (12%)�@

�@�@�@�(�}�L[�}���~])�c170,000�g (24%)�@�@�@

�@�@�@���k(�c�Q)�c2,000�g (0.3%)�@

�@����ޕʂ̏�����Y��(�s�R�����������)�@�@

�@�@�@������c380,000�g (53.7%)�@�@

�@�@�@�X�^���v��c300,000�g (42.4%)�@�@�@

�@�@�@����c27,000�g (3.8%) |

| ꠏ����� |

150,000 |

9,300 |

�S�� |

| ꠒ��� |

20,000 |

5,000 |

�S�� |

| �t�A������ |

80,000 |

3,200 |

�S�� |

| �t�A���� |

5,000 |

800 |

���E���� |

| �p������ |

150,000 |

2,850 |

�S�� |

| �p�� |

300,000 |

4,800 |

������ |

| ���k���� |

2,000 |

1,600 |

�S�� |

| �s�R������ |

278,000 |

7,506 |

�S�� |

(�R���\��Y�u�W���I�X���R�`���V�����̒����v�ɂ��)�@ (���̕\�̐��l����v�Z��������)

�E��O�̓V���̏������Ɋւ�����l�X�̂�����

�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@ �@�@�@

�@�@�@

��ؒn������u�ؒn�t�v�@ �@�����́u�����q�v�ɂ�����@�@����������u���t�v

�i��������@�R���\��Y�w���k�̑��X�x(�P�t�t���[ 1943�N���j���)�@

(3) �펞��������̎���ƓV���̏�����

���a���펞�̐����ł́A������Ԗ�܂̒��̒�ԏ��i�Ƃ���A������ƃX�^���v��𒆐S�Ƃ��ēV���ł̏�����Y�͂���ɋ}�����܂����B���̍��͉Ɠ��H�ƂƂ��Ă̋�����t����]�����Ă��ǂ����Ȃ��悤�ȖZ�����������悤�ł��B�������Đ펞���ɁA�V���͑S���̏�����̐�����9���ȏ�Ƃ����Ɛ�I�n�ʂ��m�����܂����B

�E�펞���̈Ԗ�܂Ə�����@(�V���s���������ق̃p���t���b�g���)

�@�@ �@�@�@

�@�@�@

�s��ɂ��ꎞ�I�ɏ�����̐��Y�͌������܂������A1950�N�ォ��̌o�ϐ������ɔ����]�ɂ̊g��ŏ��������y���A�قƂ�ǂ̉ƒ�ɕK���܂肽���ݔՂƋ��������قǂɂȂ�܂����B���̕\2������ƁA�V���̏�����Y�̃s�[�N��1965(���a40)�N���ŁA����700���g���鏫����V���ő����Ă��܂����B���������̍��̏�����̉ƒ�ւ̕��y�̎���́A�����ȃX�^���v��ł���A�V���`���̏�����͔N�X���Y�ʂ��ቺ���Ă����܂����B�����ĕ\3�����������Ƃ���A�₪�Đ��Y���ʂŒ���ɂ�������悤�ɂȂ�A����1980�N���ɂ͏�����̍H�l���킸�������ɂ܂Ō������Ă��܂��܂����B

�\2 �V���̏�����ʂ̐��̐��Y���ځ@(�u�V���s�j�v�E�u�s�H�Ɠ��v�v�Ȃǂ���쐬)�@�@�@

|

1951 |

1956 |

1960 |

1962 |

1965 |

1970 |

1974 |

1980 |

1985 |

1990 |

1995 |

2000 |

2004 |

|

(S26) |

(S31) |

(S35) |

(S37) |

(S40) |

(S45) |

(S49) |

(S55) |

(S60) |

(H2) |

(H7) |

(H12) |

(H16) |

| ���Y�z(���~) |

2000 |

3000 |

6000 |

8500 |

10200 |

21100 |

�\ |

47131 |

28794 |

32981 |

31547 |

21498 |

17258 |

| ���Y��(���g) |

�\ |

224.6 |

500 |

600 |

700 |

450 |

280 |

250 |

130 |

100 |

100 |

80 |

50 |

�\3 �������ޕʂ̐��Y���̐���(1956�N��1974�N)

| �N�x |

���Y���� |

��̎�ޕʂ̑g�� |

| �X�^���v�� |

������ |

���� |

| 1956�N |

2,246,000�g |

1,710,000�g |

450,000�g |

73,000�g |

| 1974�N |

2,800,000�g |

2,630,000�g |

10,000�g |

160,000�g |

(4) ����̑S������

������x�\2������ƁA���̏�����̐��Y���ʂ̃s�[�N��1965�N��700���g�ł����A���z���猩��ƃs�[�N��1980�N�ŁA���Y���ʂ�250���g�Ƃ��Ȃ茸�����Ă���̂ɋ��z�͖�4.5�{�ɂȂ��Ă��܂��B�o�ϐ����ɔ������������̉e�����������Ƃ͎v���܂����A�����t�@���̚n�D����O�i���璆�����i�Ɉڂ�n�߁A�X�^���v��ɑ����č����Ȓ���̔�d�����܂������߂��낤�ƍl�����܂��B����ɍ��������̌���ɔ����Ē���̐l�C����荂���ȏ��i�Ɉڂ��čs���܂����B��̑f�ނ́A�����Ȓn���ނ����v�����m���p����ō����̖{���k��ɋ߂����̂����߂���v����A�V�����c�Q(����A�W�A�Y�̃c�Q�Ɏ����؍�)���l�C���W�߁A�ȑf�ȗ�������ɑ����Ă�⍂���ȏ㒤��̕��������悤�ɂȂ�܂����B

�������āA�蒤��ł͂ƂĂ�����̎��v�ɑΉ�������Ȃ��Ȃ�ƁA�����ōl�Ă��ꂽ������̋@�B���肪�V���ɂ���������܂����B���̋@�B�́A�ȒP�Ɍ����Ɛ��}�ɗp����g����Ɏ����@�B�ŁA�\�ߊg�債����������{�[�h�̕����ƁA�ׂɋ�ؒn�̏�Ɏ��Ȉ�@�ɂ���悤�ȃh�������Z�b�g�����������琬���Ă��܂��B�@�B�𑀍삷��l�́A�{�[�h�̑O�ɍ����āA�R���p�X�̐�[�����Ń{�[�h�̋�����Ȃ���܂��B����Ɨׂ̋�ؒn�̏�ɃZ�b�g���ꂽ�h�����������l�ȓ����Ń{�[�h�̕����𐳊m�ɏk�������������čs���܂��B�������Đ��m�Ȏd�オ��̒���ꖇ���o���オ��܂��B�蒤��ɔ�ׂ�ƁA�n���̒��t���K�v�Ƃ����A�����������g����������܂ł̎��Ԃ��啝�ɒZ�k�����̂ŁA�@�B����̋�̔䗦�͂ǂ�ǂ܂��čs���܂����B�ߔN�����͑S���Y���z��70���ȏ���߂Ă��܂����A����95���ȏ�͋@�B�Œ����Ă��܂��B�蒤��ŋ���Ă���̂��A��͂育�������̖����Ɍ�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�E�V���ő���ꂽ����@�蒤��Ƌ@�B����

�E�V�����c�Q�̎蒤���(����V���)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�E�V�����c�Q�̋@�B������@

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@

(�Ȃ��V���ł̏�����Y�z��1980�N��4��7�疜�~�]�_�Ɍ����X���ƂȂ�A1985�N�ɂ�3���~�̑������荞�ނ悤�ɂȂ�܂����B���̌�1990�N��O���ɂ����ĉ������̂́A90�N�㖖����͍Ăь����������A2004�N�ɂ͐��Y���z��2���~�������1��8�疜�~�A���Y���50���g�܂ŗ������݂܂����B)

(5) ���H�����̊���

�V���͐��Y���œ��{��̏�����Y�n�ł������A�ō�����̐����Ɋւ��ẮA�ȑO���瑢���Ă����ɂ�������炸�A���炭�v�����m�̑Ǘp�̍�����Ƃ��ĔF�m�����ɂ͎���܂���ł����B1951�N�̑�1�����6��(�ؑ����l�Ίۓc���i��)���V���ŊJ�Â��ꂽ���ɂ��n����t��̐����͑Nj�̌��ɂ͂Ȃ������̂́A�����Ńp�`���ƔՂɓ��Ă�ꂽ�����ō̗p����邱�Ƃ͂���܂���ł����B�����n���̎���t�ŁA��Ɂu����̖��H�v�ɑI��邱�ƂɂȂ�ɓ��v���t(�{���E�F�����F1918�`97)�́A�u�V���̐����͂ǂ����Ă��߂������̂��A���Ƃ��Ă����R��m�肽�������B���R�̂킩��Ȃ��̂��A��ԉ����������v�Ƃ��̎��̐S�����q�����Ă��܂�(�w���̋Z�ƌ`�x2001�N�E�u�k�Њ�)�B

���̋��J�Ɖ��������o�l�ɂ��ēV�����H�l�����͌��r�Ɍ��r���d�˂܂����B�悤�₭1980�N2���������5��(���������Α�R�\�ܐ����l��)�ɁA1���ڂ����ł����v���t��̋�̗p����A���߂ă^�C�g����œV����p�����܂����B�����ċv����̐����͗��N�̖��l���2��(�������l�ˎR���i��)�ł��Nj�ɑI��܂��B��������������ɂ��āA���䍁���t(�{���F�d�v��)�A����d���t(�{���F�a�j��)�A����G��t�i�{���F�M���Y���j�A���ʗ��Z�t(���)�ȂǁA�R�`���̋�t�ōō������̋���Ƃ��������œo�ꂵ�A���Ɂu�V����͑�O��v�Ƃ����C���[�W����V����܂����B�����āA���a���畽���̐��ɂȂ�A���ݏ����̃^�C�g����ł́A�V���𒆐S�Ƃ���̎�ɂȂ�삪�ł������p������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ȃ��A�V�����͂��߂Ƃ���R�`���̏�����Ɋւ��ẮA�C���^�[�l�b�g������m�邱�Ƃ��ł��܂��B

�E�R�`���ӂ邳�ƍH�|�i (https://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110010/kogeihin/sp03-1.html)

�E�R�`����������g���̃z�[���y�[�W�@(http://tendocci.com/koma/)

�E�V���s�u�V���Ə�����v(https://www.city.tendo.yamagata.jp/tourism/kanko/tendo-syougikoma.pdf)

�E�d���̋�u���O(http://kikusuinokoma.blog.fc2.com/)

�E���ʗ��Z�����T�C�g(http://kodamaryuji.jp/)

��������̂������@�i���̂T�j

��������̏��̂ɂ���

��������̏��̂̓W�J

�@������̏��̂ɂ͎��ɑ����̎�ނ�����܂����A���̑����͋ߑ�ɂȂ��Ă����t�����ɂ���čl�Ă��ꂽ���̂ł��B���̍ێQ�l�Ƃ��ꂽ�̂́A�]�ˊ��ȑO�̏�����̏��̂ł����B���̒��ōł��Â��̂����̃R�����́u��2��v�ŏq�ׂ����������ł��B

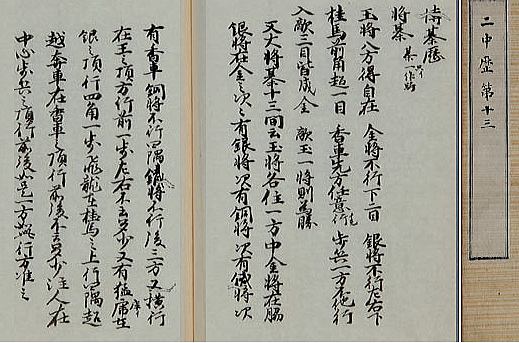

�@���ď�����͔\�M�Ƃ̌��Ƃ��]�Z�Ƃ��ď��������̂ł����B���̑�\�҂�16���I���̌����[���E�����������ł��B���{���{���̐������_�{�ɂ́A�����̐��삵���������̋�ƒ������̋�₳��Ă��܂��B�����͌�������ł��Â��`���i�̏�����ł��B

�@���̑��ɐ������_�{�ɂ͌����̋L�����w�����n���L�x�Ƃ����j�����`�����Ă��܂��B����ɂ��ƌ�����1590(�V��18)�N����1602(�c��7)�N�܂ł�13�N�ԂɎ���735�g�̋�𐧍삵�܂����B���ꂾ���ł������ł����A�ނ̎�ɂȂ鏫����͂�����������Ƒ��������ƍl�����Ă��܂��B������1514(�i��11)�N�̐��܂�ł�����A�w�����n���L�x���L���n�߂��Ƃ���70��㔼�ɂȂ��Ă��܂����B����܂ň�x��������������Ƃ��Ȃ������l�����ˑR�ˑ�Ȑ��̏�����𐧍삵���ƍl����͕̂s���R���낤�ƍl�����邩��ł��B

�@�܂��A�ނ͌��X�������Ƃ̐��܂�ł͂Ȃ��A�O�𐼉Ƃ���{�q�Ƃ��Č}����ꂽ�l���ł����B�����āA�c���ɓ��������b�̎O�𐼎���(1455�`1537)�̓��L�ɂ͐N���ォ��ӔN�܂ŏ��Ȃ��Ƃ�20�g�ȏ㏫������������Ƃ����L�������邱�Ƃ��ł��܂��B�����͐������Ƃ̒��q�ƂȂ��Ă�����p�ɂɎ����@��K��Ă��܂��̂ŁA�c���̔ӔN�̋����ڂɂ���@���������������܂���B�����̏������͎Ⴂ������s���Ă����\�����傫���悤�Ɏv���܂��B

�i���{������ψ���ҏW�̍��q�E�w��������x(2009�N)�A�F�V�Ǒ����́w�����Ӂx(1981�N)�E

�@�u���������T��v(�w���{�����Ƃ��Ă̏����x(2002�N)����) �̑��ɁA�����̓��L�w�������L�x

�@(���Q���ޏ]������E���m�Њ�) �Ȃǂ��Q�l�ɂ��܂���)

�@�Ƃ�����A�����M�̢�����������ɓ`�����Ă���A���ꂪ������̏��̂̌������Ƃ����\���͑傫���ƍl�����܂��B������Ƃ���҂Ȃ�N�ł���x�́A��������̏��̂ŋ���Ă݂����ƍl����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�M�҂����ۓ�x�قǃg���C�����̂ł����A�c�O�Ȃ��ƂɎ��ې��삵����́A�����Ė����̂����o���h���Ƃ͂Ȃ�܂���ł����B

�@8�N�O�ɑ��{���{���Ő�������̓W�������A�͂��߂Đ�������̎������ӏ܂���@��Ɍb�܂�܂����B�ʐ^�B�e���֎~����Ă��܂����̂ŁA�قɂ��̈�ۂ���������Ƃ炦�悤�Ɗ���Â炵�Ċӏ܂��܂����B����ɓ��肵����������A������x��������̏��̂Ő������Ă݂悤�ƍl����悤�ɂȂ�܂����B�������Ċ��������̂����̋�ł��B�����������Ƃ͉_�D�̍����Ƃ������Ƃ͖��炩�ł����A������x�̒B�����邱�Ƃ��ł����Ǝv���Ă���܂��B

�@

�@�@�@�������������2012�N�ɐ��삵���O�R��̐����(�F�����k��)

�@�]�ˊ��ɓ���Ə����̗��s�ɔ����A���Ƃ̔\�M�Ƃ����łȂ��A����̐�Ǝ҂Ǝv����l�X��������悤�ɂȂ�܂����B�Ⴆ�A�u�r���v�Ƃ������Ɖԉ�����K�ɋL���ꂽ������������g�ƒ��������g���m�F�ł��܂��B�܂��A�����Ƃ̑勴�Ƃ̕����̒��ɑ�X�̉ƕ�Ƃ��āu��K�M�v�̋�̋���������Ƃ��L����Ă��܂��B����ɍ]�ˌ�����疖���ɂ����āu�����v�u�^���v�u�����v�Ȃǂ̖���������������Ă��܂��B�����͏��̖��ł���Ƌ��ɁA������𐧍삷���Ǝ҂̍H�[����\�����̂������Ǝv���܂��B(�Ȃ��A�u�r���v���̋�Ȃǂ̉摜�́u��̎��v�̃T�C�g���猩�邱�Ƃ��ł��܂��Bhttp://8ya.net/suiki/siryou/siryou/15tosimitu.html)

���ߑ�ȍ~�̏�����̏���

�@�������鏫����̑��ʂȏ��̂̂قƂ�ǂ́A�吳���珺�a�����ɂ����ĖL�����R�E����ꍁ���͂��߂Ƃ����t�����ɂ��n�삳�ꂽ���̂ł��B�������A������̏��̂��L�������ꎆ�́A�e�H�[�Łu��O�s�o�v�Ƃ���Ă��܂����B���̂��߁A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��삳�ꂽ���́A�u�钆�̔�v�Ƃ��Ĉ�،���邱�Ƃ͂���܂���ł����B�]���Ĉȉ��ɏq�ׂ鏑�̂̐����Ɋւ���b�ɂ����Ȃ�s�m���ȗv�f���܂܂�邱�Ƃ͔ے�ł��܂���B

�@���̂̎�Ȃ��̂����ɋ����܂����B�����̒��ŁA�ł��Ђ낭�e���܂�Ă���̂́A�u�ъ��v�u�������v�u�����q�����v����H���v�̎l�̏��̂ŁA�u�l�发���v�Ƃ��Ă�邱�Ƃ�����܂��B�܂����������グ�����Ǝv���܂��B

(1)�u�������v�̏��̂ɂ���

�@�@

�@�@�@�O�R��u�������v���̂̐����(�䑠�����k�ށ@2016�N�ɐ���)

�@���̏��̂́A�v���X�e�B�b�N��ɂ��̗p����Ă���̂ŁA�ł��L���m���Ă�����̂�������܂���B�u�������v�̖����琅���������M�̋���ɂȂ��Ă���Ǝv��ꂪ���ł����A�����M�Ƃ͑S���قȂ���̂ł��B�吳����ɖL�����R���������Ƃ����u��������[�����r���M���v�̋���ł��`����Ă��邱�Ƃ���A���̏��̂́A�L�����Y�g�������̑��̌��r�M�̋�����Q�l�ɂ��đn�삵�����̂��A�Ƃ����������o�Ă��܂����B���������r�͑�[���ł͂Ȃ����[���ł����̂ŁA���̕\�L�͌��ł����A���ۂ̌��r�M�̋����͎ʂ������̂��ǂ������m���ł͂���܂���B�������A���̏��̂��L���̑n�삵�����̂ł���\���͑傫���Ǝv���܂��B

�i���R��́u��������[�����r���M�Ձv��̎ʐ^�̓C���^�[�l�b�g�́u��̎��v�Ō��邱�Ƃ��ł��܂��ihttp://8ya.net/suiki/meiko/ryuzan/index.html�j�B�܂��A���R�ɂ́u���������[�����r���M�Ձv�̋������܂��B������͑��Y�g�̑��q�̐����Y���₵����i�ŁA�������点������𗽂����i�Ƃ����ėǂ��Ǝv���܂�

�B��̉摜�̓C���^�[�l�b�g�́u����W���v�ł��������� �BURL��http://www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/toyoshima/minase/hiyoji.html�ł��j

(2)�ъ��ɂ��ā@�u�ъ��v�E�u���F�v�E�u����ъ��v

�@�@�@

�@�@�@�@�O�R��u�ъ��v���̂̐����(�䑠�����k�ށ@2015�N�ɐ���)

�@�����炭�������鏫����̏��̂̒��ōł��������ʂ��Ă��鏑�̂ŁA���̐���҂͖L�����Y�g�ł��B�ނ̈₵���u�L�����ꎆ���v�ł͂��̏��̂��u�㐅���V�c���M���v�ƏЉ�Ă��܂� (���ꎆ���̉摜��http://meikoma.com/image/toyoshimajibocho/l/kinki.gif��������������) �B

�@�L���Ƌъ��̏��̂ɂ́A���̂悤�ȃG�s�\�[�h���`�����Ă��܂����B

�@�s���ď����Ƃ̑勴�{�Ƃɑ�X�ƕ�̋�`�����Ă����B�L�����Y�g�́A���̋�̎ʂ��邱�Ƃ��˗�����A�������ċ�ꎆ���쐬���ꂽ�B�����A�V�c�̖����L�����Ƃ͈ꑽ���̂Łu�ъ��v�Ɩ��t�����c�c�B�t

�@���̗R���b�́A�����炭�����ϐ�L�҂̎R�{����(�y���l�[���u�V�瑾�Y�v)������t�{���e�������畷��������b�����ɂȂ��Ă��܂��i�����̂�����́A�w���������j�x(1972�N)�A�w����101�b�x(1980�N)���������������j�B���̘b�́A�G�s�\�[�h�Ƃ��Ă͋��ʂ��Ă���悤�Ɏv����̂ł����A�������^�₪����܂��B�ׂ����_����������肪����܂��A��Ȃ��̂��ȉ��ɗ��Ă݂܂��傤�B

���勴�{�Ƃ̉ƕ�̋�͖{���Ɍ㐅���V�c�M�̋�Ȃ̂��H

�@���s�̒��O�ň��̗V�|�t�ɂ����Ȃ������勴�Ƃ̎҂��֗�����钼�M�̏������q�̂��邱�ƂȂǗL�蓾��̂ł��傤���B�펯�I�ɂ��̉\���͂��Ȃ�Ⴂ�悤�Ɏv���܂��B�������A���̌�z���V�c�͏������D�Ƃł������A�䐅���V�c�͓��ɊS�������Ă��Ȃ������Ƃ���Ă��܂��B

���㐅���V�c�̕M�łȂ��Ƃ���A�N�̕M�ɂȂ��Ȃ̂��H

�@�勴�{�Ƌ����̋�́A�ؑ��\�l�����l����A���Ɋ���A���ď��������قɁu�`�E�㐅���V�c���M���v�Ƃ��ēW������Ă��܂����B���a�̖����ɏ������ƂŌ����Ƃ̌F��Ǒ����́A���̋���Ӓ肵�A�^�����Ȃ����������������������ł���A�ƌ��_�Â��Ă��܂��B�L���͐���������������ɃA�����W���ċъ��̏��̂�n�삵���̂ł��傤���B(�u�`�E�㐅���V�c���M��v�͌��݂ǂ��ŏ�������Ă��邩�͕s�ڂł����A�F�̃u���O�ɂ͓��������B�����ʐ^�����J����Ă��܂��̂ł����������Bhttp://blog.goo.ne.jp/ykkcc786/e/90039510b450c6b3a4cbb9ce08c84fda)

���u�ъ��̋�v�ɂ͖L���������ɑ���ꂽ���̂�����

�@���݂ł́A�u�ъ��v�Ƃ����ΖL����̏��̂��v�������ׂ�����命���ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������L�������̏��̂ŋ��n�߂�����\���N�ȏ�O�Ɂu�ъ��̋��v�ƌĂꂽ�����܂����B����́A��c�̑f���ƂŌ�ɔ��i�ɐ������|���N��(���E���F�F1877�`1947)������37�N(1904)���n��K�ꂽ�֍������Y(�\�O�����l�F1868�`1946)�ɑ��������M�̋�ł��B�֍��͂��̋�����p���A�s����X�ŏ������d�˂��̂ŁA�l�X�͖������G���������R�̢�т̌����ɋ[���Ă��̋���u�ъ��̋�v�ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B�u�ъ��̋�v�Ƃ́A���̖��ł͂Ȃ��u���^���Ăԋ�v�Ƃ����Ӗ��Ō��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B

�@���݂͒|���̍����̂��āu���F�v�̏��̖�����ʓI�ł����A�u�ъ��v�ƌĂꂽ��̒��ōł��Â��̂͊ԈႢ�Ȃ����̟��F���̋�ł��B

�@�@�@

�@�@�@�O�R��u���F�v(�֍��ъ�)�̐����(�䑠�����k�ށ@2013�N�ɐ���)

���u����ъ��v�Ɓu�L���ъ��v�ɂ���

�@�u�ъ��v�ɂ͂�����A����ꍁ���吳����Ɂu�ъ��v�Ƃ������Ŕ���o�������̂�����܂��B���݂́u����ъ��v�ƌĂ�邱�Ƃ������̂ŁA�s���삪�L���́u�ъ��v�ɑR���č�������̂ł���t�ƍl������������悤�ł��B��ɏЉ���R�{����̒����ɂ��A

�@�u�L�����ƋZ�����������쎁�͋ъ���̐l�C�ɒǐ����悤�ƁA�����������̐�����v���������B�c�Ђ����ɋъ��Ɏ����������������߂��B�O�����Ђ��̏����ւ̖�������ɋ߂��A�c���쎁�́A������ؗp�����v

�Ƃ����L�q������܂�(�w����101�b�x)�B�����A�O�����e���̏����ւ�����������Ă������ۂ��ɂ��ẮA�R�{�����u�^���͒肩�łȂ��v�Ƃ��Ă��܂��B�܂��A�L���́u�ъ��v���{���ɉ���́u�ъ��v�ɐ旧���č��ꂽ�̂��ɂ��Ă��^�₪����܂��B������̌����Ƃ̒��ɂ́A����̋ъ��̕�����ŁA���̔���s�����ǂ������̂ŖL�����R���ċъ��̏��̂�o�����̂��A�Ƃ������������������܂��B(����ɂ��Ă��A�u����W���v�������������B)

(http://www.geocities.jp/monkey007no1/koda/kigu/toyoshima/kinki/hiyoji.html)

�@�@�@

�@�@�@�u����ъ��v�̏���

(3) �u�����q�����v�ɂ��ā@�u���̐����v�Ɓu�����̐����v

�@�@�@

�@�@�@�@�O�R��u�����q�����v�̐����(�䑠�����k�ށ@2014�N�ɐ���)

�@�u����ׂ�����₷�v�Ƃ��u�݂Ȃ��Ƃ̂Ђ傤������₷�v�Ƃ��ǂ܂�Ă��܂��B�A�j���w3���̃��C�I���x�̒��ŁA�v�����m�������ǂ����ʂɂ͋�̎��ɂ��̏��̂��p�����Ă����̂ʼn����Ă�����������Ǝv���܂��B��ɐ����E�D��ȕ��͋C������A��`�ɍł��K���������̂Ƃ������Ă��܂��B�N���͌Â��A�]�ˊ����炠�������̂Ƃ���Ă��܂����A�c�O�Ȃ���R���ȂǏڂ������Ƃ͕������Ă��܂���B�]�ˊ��ɂ͑��Ɂu�����v�Ƃ������̋�����H�[������܂������A�u�����v�Ƃ������̋�����H�[���������̂ł��傤���B�܂��A�u�����q�v�Ƃ͕��Ƃ̖���A�z�����܂��B����������Ƃ����������̖��M�Ƃ����āA�u�����v��̍H�[���A���̖��M�Ƃ̖��������Ĕ���o������������̂�������܂���B��������́A�S���̑z���ɂ����܂���B

�@���݉�X���ڂɂ���u�����q�����v�̐��݂̐e�́A�L�����Y�g�ł��B�������A�u�L�����ꎆ���v�ɂ́u�����v�Ƃ̂L����A�u�����q�v�̋L�ڂ͂���܂���B(http://www.meikoma.com/toyoshimajibocho.html#kiyoyasuhoso)

�@�u�L�����ꎆ���v�ɂ́A������u�����v���̏��̂����߂��Ă��܂��B���ꂪ�A���݁u�����̐����v�ƌĂ�鏑�̂ŁA������́u�����v�̕����D�ޕ��������悤�ł��B�u�����̐����v�Ƃ��ċߔN�ł��悭�m���Ă���́A�V���̖��H�E�ɓ��v���t�����삵����ł��B�v���t�́A�����q�����ł����i�𐧍삵�Ă��܂������A�^�C�g������s�u���p�����ꍇ�A�����q�������������̕�����ʂɗǂ��f��ƍl�����̂ł����B�v����̑��������̋�́A�����킪�V���ōs���鎞�ɂ͖���̂悤�ɗp�����Ă��܂��B

�@10�N�߂��O�̂��Ƃł����A���̋v����̑���������f�ڂ��ꂽ�{(�w���̋Z�ƌ`�@1�����{�ҁx�u�k�Њ��E2001�N)�����R�ڂɂ���@�����܂����B���������̋�͂���܂łɂ����������Ƃ͂������̂ł����A�u���������x�����Ă݂����v�Ƃ����C�����������Ȃ萧�삵���̂����̋�ł��B

�@�@�@

�@�@�@�@�O�R��u�����v(����)�̐����(�䑠�����k�ށ@2010�N�ɐ���)

(4)�u���H�v�̏��̂ɂ���

�@�@�@�@

�@�@�@�@�O�R��u�H�v�̐����(�䑠�����k�ށ@2015�N�ɐ���)

�@������̏��̂̒��ōł̐l�C�̍������͉̂��ł��傤���B�����Ԑ̘̂b�ł����A������̈��D�Ƃ̒c�̂��A���P�[�g�����������Ƃ���A�ł������̕[���W�߂��̂��u�H�v�̏��̂ł����B�����Łu�����q�����v�u�������v�u�ъ��v�̏��Ɂu�l�发�́v����ʂ��߂܂���(�w�������E�x1988�N7�����̋L�����)�B�s���ؗ�ȕH�̏��̂̋�����̎w����̐S�������t����̂ł��傤���B

�@���H��(1766�`1833)�́A�]�ˌ���z��̐l�Łu�����O�M�v�Ə̂��ꑽ���̖�l�ܐ�Ə̂��ꂽ�قǂ̖��M�Ƃł��B���̏��͔̂ނ̖����������Ă��܂����A�H�Ύ��g������������Ƃ����킯�ł͂���܂���B�吳���ɓ`���̊��m�E��c�O�g�̎x���҂ŏ�����ɑ��w�̐[���������l���Z�i�Ƃ������m���A�H�ΕM�̏�����{�Ȃǂ��當�����E���o�����̂̌��^�𐧍삵���̂��N���ł��B���l���́A�L���ɐ�����˗����A�������ĕH�̎��ꎆ�Ə�����a�����܂����B

�@ �H�̋�́A����ɂ���Đ��삳��܂����B�����������Ɏ�|���������Ȃ����̂ł����A����삪�o�ʂł���̂ɑ��A�L����͋ʂƉ��ő����Ă���Ƃ����傫�ȈႢ������܂��B�������A���̉��Ƌʂ��S���قȂ鎚�ɂȂ��Ă���Ƃ�������ڂɒl����Ƃ���ł��B

�@���ɍ]�˖�������`������Â����̏��̂��Љ�܂��傤�B

(5)�u�����v�ɂ���

�@�@�@

�@�@�@�@�O�R��u�����v�̒���(�䑠�����k�ށ@2013�N�ɐ���)

�@�����̋�́A�����吳���܂ł͍ł��l�C���������Ƃ���Ă��܂��B�������D�ƂƂ��Ă��m���Ă��������̍K�c�I��(1867�`1947)���u�c���ʏ������D�ސl�̗p����́A�����A�^���A�����Ȃǂ̑����n�q(��̂���)�Ȃ�B�����͐^���Ƃ菟��A�^���͈�����菟�ꂽ��v(�w�����G�b�x1901�N)�Əq�ׁA�����̋�����ł������]�����Ă����Ƃ������Ƃm�ɏq�ׂĂ��܂��B

�@��ɏq�ׂ��R�{����(�V�瑾�Y)���́A�u�����v�̋�Ƃ��̐���҂ɂ��Ă��������A���̗R�������Ȃ�ڂ����q�ׂĂ��܂��B����ɂ��ƁA��������ېV���ɂ����ċ����̋�ő听�������l���͕��ƂŊ|��ˎm�̍b�ꎁ��(1827�`1873)�Ƃ����l���ł����B�����͍]�˂ő��Ƃ̗{�q�ƂȂ�܂������A�{�Ƃ͘\���R�������E�ɗ��炴��܂���ł����B���̓��E�̈�ɏ����̋�肪����܂����B�ނ������H�[�ő���ꂽ��̖����u�����v�������̂ł��B�ނ͋��̍˔\�Ɍb�܂�Ă����̂ŁA�₪�Đ�ォ��u�����v�̖����������ڂƂȂ�܂����B������͍��l���ĂсA�L��]��قǂ̗��v�邱�ƂɂȂ����Ƃ���܂��B

�@���ڋ����E�����͖���6�N�ɑ��E���Ă��܂��B�������A�I���̕��͂�����ƁA���ꂩ���30�N�o���Ă�������̓i���o�[�����̋�̕]���Ă��܂��B�����炭�A�����̍H�[�Ŏ����ȗ��`����ꂽ����Z�p���Q���Ă����̂ł��傤�B�����āA���̂��H�[�Ǝ��́u�������v�Ƃ��ē`�����Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������āA��Ɍ�����悤�ȁu�����v�̏��̂��m�������̂ł͂Ȃ����v���܂��B�吳���珺�a�ɂ����Ă��A�������̋�͈��̐l�C��ۂ��Ă����悤�ł����A����Ɂu�l�发�́v�̋�ɉ�����āA���݂͂��܂葢���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B

(6)�u�����v�Ɓu�@���D�v�ɂ���

�@��̘I���̕��͂̒��Łu�����v�ɂ͋y�Ȃ����̂́A���s�̋���Ƃ��ċ������Ă���̂��u�����v�ł��B�u�����v�̖�����K�ɋL���ꂽ��ɂ͍]�ˎ������Ɛ��肳�����̂�����܂��B�����A�u�����v�Ƃ����̂��H�[�̖��Ǝv���܂��̂ŁA�����������邩��Ƃ����āA���̂������Ƃ͌���܂����B���̍��͍]�˖����Ɛ��肳��钆������̏��́A�E�͑吳���ɑ���ꂽ��̏��̂ŁA��������u�����v�̖��ł������Ȃ�̈Ⴂ�����邱�Ƃ�������܂��B����Ɂu�����v�ɂ͑����̂ŋ���L�������̂�����A���̑����̂̈������Â��V���̑�����̋N�����Ƃ�������������悤�ł��B

�@�@�@

�@�Ȃ��A���̃R�����̑�3��ŏЉ���悤�ɁA�����A�����́u���l��v�̏��́u�@���D�v�́A�u�����v���̋�����^�Ƃ��ĉ��삪�A�����W�����n�쏑�̂ł��B

�@�@�@

�@�@�@�O�R��u�@���D�v�̐����(�䑠�����k�ށ@2014�N�ɐ���)

�@�Ō�ɂ��̑��̎�ȏ��̂�������Љ�����Ǝv���܂��B�Q�l�܂łɂ����������B

�@�Ȃ��A���ɗᎦ�����e���̂̋�́A�w��̂����₫�x�Ɍf�ڂ��ꂽ�̂��̂ł��B

�@�@�@

��������̂������i���̂U�j

��������̉��i�i�O�ҁj���y��̏ꍇ

�@�@���͂��߂ɁF������̉��i�ɂ���

������ɂ́A�����ȑ�O��獂���Ȑ���グ��Ɏ���܂ʼn��i�ɑ傫�ȊJ��������܂��B�Â�����̏����t�@���ɂƂ��Ă͐��\���~����S���~�ȏ�̐�������[�P]���Ƃ͔��Ώ펯�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂����A�����ɏڂ����Ȃ����̒��ɂ́A��g�����~���������邱�Ƃ��M�����Ȃ��Ƃ������������܂��B����͂�����l�i�̊ϓ_���珫����̂��Ƃ��l���Ă݂����Ǝv���܂��B

�@�܂��l�X�̃��x���̏���������̎s�̉��i���猩�Ă݂����Ǝv���܂��B�������A�������炢�̕i���Ǝv���鏤�i�ł��̔��X�ɂ���Ď��ۂ̉��i�ɂ��Ȃ�̂��������܂��B�����ł͗l�X�̎�ނ̏�����ɂ��āA���݃C���^�[�l�b�g�ȂǂŔ̔�����Ă��鉿�i�ׁA�������Ɉꗗ�\�ɂ��Ă݂܂����B���i���ɂ��ẮA�����܂ł��f�l�����ׂ�����ł̋����͈͂ł̎Q�l����ł������s���m�ȓ_�������ƍl���Ă���܂��B���̂��Ƃ́A���炩���߂��f�肵�����Ǝv���܂��B

�@�Ȃ��A����ɉ����A��r�̂��߂ɁA������厏�f�ڂ̍L���ⓖ���̕M�҂̋L���Ȃǂɂ���āA��30�N�O�̏��a�������̋�̉��i���č\�����ďЉ���Ă��炢�܂����B�����������ꂽ�����Ƃ��Ȃ�s�m���ȋL���ɂ����̂ł��̂ŁA���̓_�Ɋւ��Ă��������������B

�@���i�̂��ƂɌ��炸�A�����ŏq�ׂ����ƂɊւ��Ă��C�t���̂��Ƃ�����A�����Ă���������ΕM�҂Ƃ��Ă͂����ւ肪�����v���܂��B

�@�Ȃ��A�\�̒��̍��[�̗�Ɏ�������̃��x���ɂ��ẮA���S�җp�̈����ȋ��C�����N�A�����B�����N�A�����ȋA�����N�A�ō������S�����N�Ƃ��Ă݂܂����B

|

|

��̑f��

|

��̎��

|

���݂̉��i�� (�C���^�[�l�b�g�Ŕ̔�����Ă��鉿�i�����Ƃɂ��܂���)

|

��30�N�O�̉��i(�����̐�厏�Ȃǂ��Q�l�ɂ��܂���)

|

|

C

|

�v���X�e�B�b�N

|

���`���`�㐻

|

600 �` 1200�~���x

|

600 �` 1000�~���x

|

|

C

|

�v���X�e�B�b�N

|

����(������)

|

4��~��㔼 (�u�������v�u�H�v)

|

3��~(40�N�O��2��~)

|

|

C

|

�z�I�E�A�I�J

|

�X�^���v��

|

1600�~���x (1100�`2000�~�ȏ�)

|

�\(��~�O�� �M�҂̋L��)

|

|

C

|

�J�G�f

|

�菑����

|

2400 �` 2700�~���x

|

�\

|

|

C

|

���E�J�G�f

|

�����E����

|

4��~�`6��~���x

|

�\(1500�~���x �M�҂̋L��)

|

|

BC

|

�J�G�f

|

�����E�㒤

|

7��~�`9��~���x

|

�\

|

|

BC

|

�V�����c�Q

|

������

|

1���~�O�� (����̔̔���)

|

�\(3��~�` �M�҂̋L��)

|

|

B

|

�V�����c�Q

|

����(�@�B��)

|

9��~���x (����̔̔���)

|

4��~���x

|

|

B

|

�V�����c�Q

|

����(�@�B��)

|

1���~���x (����̔̔���)

|

5��~���x

|

|

B

|

�V�����c�Q

|

�㒤(�@�B��)

|

1��3��~���x (����̔̔���)

|

7��~�`1���~�O��

|

|

B

|

�V�����c�Q

|

����(�@�B��)

|

1��6��~ (�u�ъ��v�E�u�������v�Ȃ�)

|

�\(1��2��~ �M�҂̋L��)

|

|

B

|

�{���k(�䑠��)

|

������

|

2���~�ȏォ (�̔���͋ɂ߂ď��Ȃ�)

|

�\

|

|

B

|

�{���k(�䑠��F��)

|

�㒤(�@�B��)

|

2��7��`3���~�ȏ� (��XHP���)

|

2��5��~���x�`

|

|

A

|

�{���k(�䑠��)

|

����(�蒤)

|

6���`12���~ ���͂���ȏ�

|

3��5��~�`

|

|

A

|

�{���k(�䑠��)

|

����

|

11���`18��5��~ ���͂���ȏ�

|

4���`7���~

|

|

AS

|

�{���k(�䑠��)

|

����

|

22���`80���~�ȏ�

|

15���`60���~�ȏ�

|

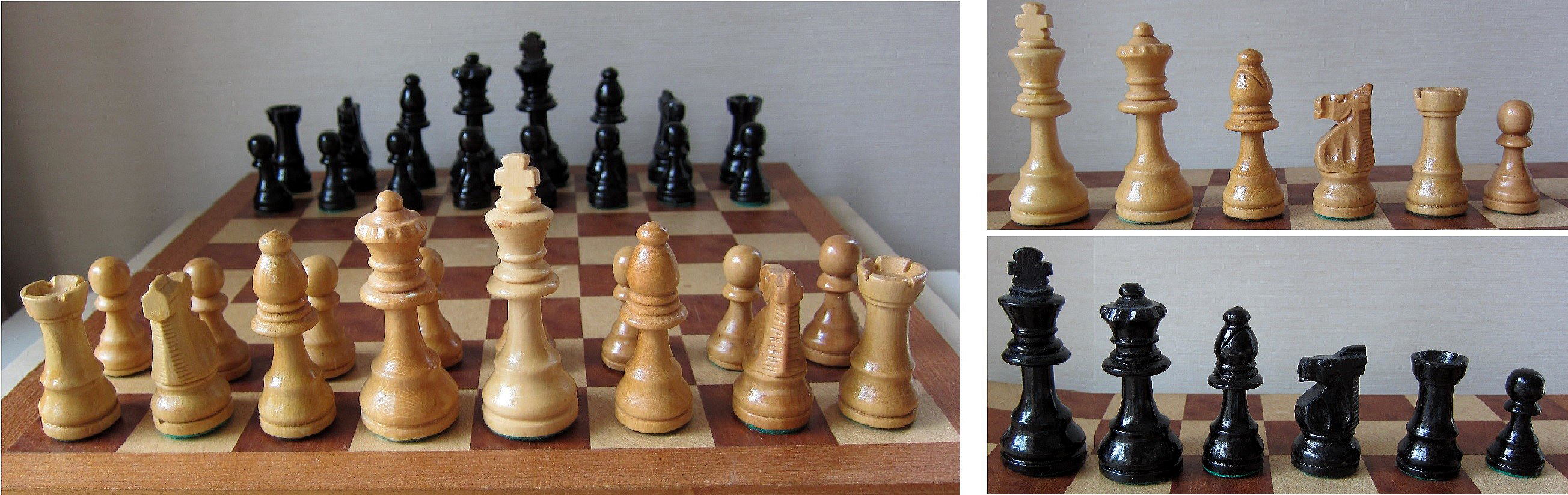

�P�D���y��@���S�Ҍ����̈����ȋ�@�X�^���v��ƃv���X�e�B�b�N��

�@���S�Ҍ����̈����ȋ�Ƃ����A�N�y�̕��̒��ɂ́A�q���̍��ɑʉَq���ȂǂŔ̔�����Ă����X�^���v����v���N��������������Ǝv���܂�(�M�҂������I�ȏ�O����g30�~���炢�̋�����L��������܂�)�B���̌㕨�����M�̎�����o�āA������̒l�i�͊i�i�ɍ����Ȃ�܂����B������21���I�ɓ����Ă�������ŋ߂܂ŁA��g100�~�̃X�^���v���������Ă���܂����B���Ȃ葢��̑e����ł����A�ǂ͏\���\�ł��B�Ⴂ���̒��ɂ͏������o���n�߂����ɂ��̋��p����[�Q]����������Ǝv���܂��B���ݍ��Y�̖ؐ���̒l�i�́A�X�^���v��ł�1000�~�ȏオ�w�ǂł�[�R]�B��g100�~�̉��i�ݒ�́A�����ȂNJC�O�H��Ő������Ă������炱���\�ł����B�~������̏I���Ƌ���100�~�̉��i�ێ��͓���Ȃ�A���݂ł͖w�nj������邱�Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂����B

�@����100�~��������A�v���X�e�B�b�N�̋���܂߂Ă��A500�~�����̋�������邱�Ƃ͂��Ȃ����悤�ł��B��r�I�����ȃv����̏ꍇ�A��③��̑e�����̂���1000�~�ȓ��̕i������܂����A�W���I�Ȑ��i��1000�~��A�������̂ł�4000�~��㔼�̂��̂�����܂�[�S]�B

�@�v���X�e�B�b�N���������n�߂��̂�1953�N��[�T]�Ƃ���Ă��܂����A�ŏ��͖ؐ���Ɣ�ׂĊ����Ȃ����A�ϗp����������Ă���(����₷������)���ߕ��y��̎嗬�ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł��B���������̌�i�������Ȃ���サ�A1970�N��ɂ͖ؐ��X�^���v��ƑR�ł���܂łɂȂ�܂���[�U]�B��̕\�����������悤�ɁA����30�N�Ԃʼn��i�ɑ傫�ȕϓ��͌���ꂸ�A�ł����肵�₷�����i���ێ����Ă��܂��B�e�폫�����Ŏg�p����邱�Ƃ������A���݂͕��y��Ƃ��Ă͍ł��L���s���킽��悤�ɂȂ�܂����B

�@�ؐ����̏ꍇ�A�b�����N�̕��y���ɗp������͈̂����ȍގ��ł��B���̂����ł�����̍ގ����z�I�ŁA�̂����X�^���v���̑f�ނł����B�X�^���v��́A���Ă͂������̒��ōł������ł������A�v����ɔ�ׂĐ����ߒ����̐l�I�v�f�̊������傫�����߁A���a�̖����ɂ̓v����������i�����������ɂȂ�܂����B�����͂܂��ؐ�����D�ރt�@�������������̂ŁA������x�v����ɑR�ł��Ă����Ǝv���܂��B�������A��������ɂȂ���X�^���v��ƃv����̉��i���͏������g�����čs���܂����B�������A�葢��̂��߃L���C�ȃv����Ɣ�r���đ���Ƀo���������邱�ƂŌh������邱�Ƃ����������̂��A�ؐ��X�^���v��̔���s���͂���ɐL�єY�ނ悤�ɂȂ�܂����B

�@���X�^���v��ƃv���X�e�B�b�N��

�@���a�̎���̃X�^���v�� �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�A100�~�V���b�v��@�@�B�����v����@

�@�@�@(�V�����������كp���t���b�g���) �@�@�@�@�@�@�@�@�@ (2005�N����)�@�@�@�@(�M�ґ�)�@

�@�@

2�D���y��璆����ց@�@����ƒ���̏ꍇ�@

�@���ɓ`�������������グ�܂��傤�B����̖ؒn�́A���Ă̓z�I�ȂǍł������ȑf�ނ��p�����Ă��܂������A���݃z�I���p�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ��̂ł��J�G�f�ނ����p����Ă��܂��B�܂��A�����Ȃ��̂ɂ̓V�����c�Q[�V]��ؒn�Ƃ�����̂�����܂��B���݉��i�т́A�J�G�f�̏����g2�`3��~�䂭�炢�ł����A�V�����c�Q�̏���̕��́A���a���̖��ɂ�3��~���炢�A���N�O�܂ł�5��~���x�������̂ɁA���݃V�����c�Q�ނ��i���ƂȂ��Ă��邽�߂P���~�O��ƂȂ��Ă��܂��B����̏ꍇ�A�J�G�f��͕��y��Ƃ����܂����A�V�����c�Q��͕��y��ƒ�����̋��E�ɂ������ƍl���Ă悢��������܂���B

�@�J�G�f�̏����2�E3��~�Ƃ������i�́A�������y��̃X�^���v���v����̖�2�{�ł��B���̂悤�ɉ��i�����傫�����Ƃ��l����A����̔����ŃX�^���v���v����ɑ����ł��ł��Ȃ��͖̂����ł��B����������̗��j�����Ă��A�V���ɂ����Ă͐�O���炷�ł�����̔䗦�̓X�^���v��ɔ�ׂĂ��Ȃ艺����Ă���A�o�ϐ������ɂ͋}���ɒቺ���邱�ƂɂȂ�܂���

(���̓_�Ɋւ��ẮA���̃R�����́u���̂S�v��������������) �B

�@����ł����a����܂ł͏���ɂ͍������l�C������A���N�������̏�������Ă��܂����B������40�N�ȏ�O��1973�N��NHK�e���r�̔ԑg�w�V���{�I�s�x���V���̏����������グ�����ɁA�u�����t�v�̎�ˉi�O[�W]���E�������q(���E���R�t)���فX�Ǝ��ŋ������������l�q���`����Ă��܂���[�X]�B���̃X�s�[�h�͔��ɑ����A�����グ���̖����͈�����ϖ���S���i�O�\�g�j�ƏЉ��Ă��܂����B�܂��A�����������t�̈ɓ����Y�����A��厏�w�ߑ㏫���x�f�ڂ̃C���^�����[�̒��ŁA�Ⴂ���͈�����ό\�g���������Ƃ��������Əq������Ă��܂�[�P�O]�B

�@�����Œ��ڂ��ׂ��́A����̔��ȑ����́A�����������Ȃ����ƂōH�����҂��K�v���琶�܂ꂽ���̂������̂��Ƃ������Ƃł��B�����āA���̂悤�ɋ��ٓI�ȑ����ŏ����グ�Ă���ɂ�������炸�A���̕M�v�ɑe�����S��������ꂸ�A���̎C��Ȃǂ͌����Ƃ�����������܂���B�܂���������ɂ́A�`���H�|�i�̖��킢������܂��B��g41���̋�ؒn�ɍI�݂ȕM�v�ŋ�������E�l(���t)�̋Z�̍I�݂����l����ƁA����̉��i�͂����ƍ����Ă��悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@���`���H�|�i�̏���

�@�ʏ����������閼�H�̋Z(1973�N)�@�A�V�����c�Q�̏���(�m����)�@�@

�B�V�����c�Q�̏���(���R��)

�@�@(�wNHK�V���{�I�s

���|�ɐ�����x)�@ (���a����̍삩)�@�@�@�@�@�@ �@(���݃l�b�g��Ŕ̔�����Ă����)

�@�@

�@�����̏ꍇ���y��́A����(�u���ցv�u�V���v�Ȃ�)��J�G�f�Ȃǂ�ؒn�ɗp���ė������ő����܂��B���݂͂��ׂċ@�B����ł����A�����I�O�ɂ͂��ׂĎ蒤��ő����Ă��܂����B���t�̍H���͍��ł͍l�����Ȃ����炢�Ⴉ�����悤�ŁA��E�l�́A�����̂����ˑ�Ȑ��̋�炴����A���̂��ߏ����ł��H����Z�k����H�v���d�˂Ă��܂����B���������������̈�̍H�v�ł��B���̑��ɓ��R�Ȃ��珑��̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA���������ƕ����ő����Ă��܂����B�e���E�E�l�͋ʏ��E��ԁE�p�s�Ȃǂ�A���債���Ă̒�q�͗�������̕���(�\���u�s�O�v�A���́u�E�v)������Ƃ��납��Z�p���Ă����܂���[�P�P]�B�����������ƕ�������ł����̂ŕ��y�N���X�̗��������͂悭����Ƌʂƕ��Ƃł��Ȃ蒤��̍I�ق�������̂�����܂����B

�@�������A���ɂ͏����Ȃ���蒤��ŕ�������ʏ��܂ň�g�S�Ă̋�閼�H�����܂���[�P�Q]�B���̏ꍇ�ؒn�͊���J�G�f�Ȃǂł͂Ȃ��A�V�����c�Q�ȏ�̑f�ނ��g���Ă���܂����B������́A���y��ł͂Ȃ������������̃����N�ɕ��ނ���܂��̂ŁA��ɏڂ����q�ׂ����Ǝv���܂��B

�@���ݎs�̂���Ă��鉿�i�т́A�������3000�~��㔼����4000�~��A������8000�~���炢�܂łɂȂ�܂��B�����̎ʐ^�́A���Ċw�Z�̕������Ŏg���Ă����N�㕨�̗�����(�ł��ȒP�Ȏ��ɗ������u�����v)�̋�ł��B�蒤���Ǝv���܂����A�����̂悤�ɖؒn���`�ƒ���ɂ��Ȃ���������A���ƕ����̒Z���������Ă���悤�ŁA���܂�o���̗ǂ���Ƃ͎v���܂��� (���l�̍�������g������A�w�Z�őǂ��d�˂邤���ɍ����荇���Ă��܂����̂�������܂���) �B�����̕��y��͒���ł����̂悤�ȃ��x���̋���������悤�ł��B���ݗ����̒���́A�ؒn�̐��`��������@�B�ɂ���đ����Ă��܂��B�ގ��͓����悤�Ȉ����Ȗ؍ނł����A�@�B����ł�����ؒn�����������͏��Ȃ��A���ꂢ�ȋ�ƂȂ��Ă��܂��B�E���̎ʐ^�̋�́A�C���^�[�l�b�g�̔�����Ă���5��~�O��̃J�G�f�ނ̍�����ł����A���Ă̕��y��x���̒���Ɣ�r����Ƌ@�B�ɂ���̐���Z�p������I�Ɍ��サ�Ă��邱�Ƃ��ǂ�������Ǝv���܂��B����ɓ����悤�ȍގ��ő���ꂽ�㒤�̋�́A8��~��㔼�ȏ�̉��i�Ŕ̔�����Ă���悤�ł��B

�@���̂悤�ɍl����ƁA�u���������P���~�ɂ͓͂��Ȃ����i�v�Ƃ����A���̂����肪���y��̉��i�̏���Ƃ�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�������ȑf�ނő���ꂽ�������̋�

�@�蒤�̍�����(1970�N�㐧�삩)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@�B����̍�����(���ݔ̔�����Ă������)

�@�@

[�Q] �ŋ�TV�����E�̓V�ˁE���䑏���v������W���Ă����uNHK�X�y�V�����v�����Ă����Ƃ���A���������������100�~�V���b�v����g���ďI�Ղ̋ǖʂ��������Ă���l�q���f���o����Ă��܂����B���̋�͂��Ȃ�ϐF���A�܂������u���p�̋�v�ƕ]����̂��ӂ��킵���قǒ��N�g�����܂�Ă����悤�Ɍ����܂����B�����āA�����ɓ����v���̊����̌��_�������悤�Ɏv���܂����B

[�R] ����v���Ԃ�ɓ��}�n���Y�̃Q�[�������ɍs���@�����܂����B�����ŏ������T���Ă݂�ƁA�ؐ��̋�̓X�^���v��������Ȃ��A���i�͈�g2000�~�ł����B

[�T] �{��וv�u�V��������Y�n�̕ώ��v(�w���m�����w������ 41 �Љ�Ȋw�ҁx1992�N)

[�U] ���������ʃT�C�Y�̃v���X�e�B�b�N��ł悭�ǂ���悤�ɂȂ����̂�1970�N��̂��Ƃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B����ȑO�ɂ��v����͂������̂ł����A���̎嗬�͏��^�̌g�я����̃}�O�l�b�g������Ǝv���܂��B�������A����͔����I�߂��O�̂���ӂ�Ȏ����̋L������������Ȃ̂Ŋm�����Ƃ͂����܂���B�ؐ���ɂ��ẮA�����Ƃ����D�E�N�W�Ƃ������A���Ђ�l�b�g�Œ��ׂ���Ȃ�̂��Ƃ�������̂ł����A�v����ɂ��ẮA�Ⴆ�Ύ�Ȑ����Ǝ҂�N�Ԕ̔����̐��ڂƂ����������I�Ȃ��Ƃł��璲�ׂĂ��Ȃ��Ȃ�������܂���ł����B�������̃R�����������̕��̒��Ƀv����Ɋւ��Ă����m�̂��Ƃ�����A�����Ă��������܂��悤�A���肢�������܂��B

[�V] �u�V�����c�Q�v�ɂ��ẮA����u�����̏�����v�ŏڂ������b���܂��B

[�W] ��ˉi�O���͏��a42�N10��26���t�́w���{�o�ϐV���x�f�ڂ́u�����A�\�N�v�Ƃ������͂̒��Ŏ��Ȃ̏��t�l����U��Ԃ��Ă��܂� (�z�q�M�`�ҁw�������M����W�x�O�ꏑ�[�A1998�N�A����)�B���̒��Łu���̏����Ă����O�\��͎O��ܕS���v�̋������ŏ������Əq�ׂĂ��܂��B

[�X] ���̌�NHK��2008�N5���ɕ��f���ꂽ�w�V���{�I�s�ӂ����сx�̒��œV���̏����������グ�Ă��܂��B��O�����̋@�B����H�[�̌��i�A���������Ɠ`������̖����̎p�A��t��ڎw����҂̎u�Ȃǂ��`����Ă��܂����A�ԑg�̒��قǂɂ͓V���Ə�����Ɋւ��l�X��`����35�N�O�̋��삪�}������Ă��܂����B�V��̕��́A�����ɂȂ�������������Ǝv���܂��B

[�P�O] �u��Ɩ�K�˂� 6 ������@�ɓ����Y�̊��v(�w�ߑ㏫���x1999�N10�����@182��)

[�P�P] ����F��(���E�V���t)�ɂ��A���w����ɂ͗�������̕���(�u�s�O�v)���������10�g400������悤�ɂȂ��Ă����A�Ƃ������Ƃł�(�w����͓V�ɏ��闳�ɂȂ�x(2002)���͂��Q��)

[�P�Q] NHK�w�V���{�I�s�x�ł́A����Ȗ��H�̑�\�Ƃ��ĐX�R�c�O��(���E���R�t)���Љ��Ă��܂��B�X�R���ɂ��Ă͎��X��ɏڂ����q�ׂ܂����A�����ŐG��Ă��������̂́A���́w�V���{�I�s�x�̒��ŁA�������t�̒��ōŏ�N���X�������X�R���������㒤��Ȃ��g�A��������Ȃ��E�O�g�̋��≮�ɔ[�߂ē����H�����A���a48�N�̎��_�ňꂩ���܁`�Z���~�������A�Əq�ׂ��Ă��邱�Ƃł��B��������́A����������Ɋւ��l�X�̓���o�Ϗ����Ɍ��������̂������Ƃ������Ƃ������ł���Ǝv���܂��B

��������̂������i���̂V�j

��������̉��i�i���ҁj������̏ꍇ

�@�قƂ�ǂ̏����t�@���́A�v���X�e�B�b�N��X�^���v���n�߂āA�����Ȓ���~�����Ȃ��Ă�����������悤�ł��B�����āA���ɂ͓�������ł���������ȍގ��̃c�Q���̋������߂�������܂��B�����c�Q��ƂȂ�A�����O���Y���u�V�����c�Q�v��̏ꍇ�ł�1���~�O���ȏ�A���Y�̉��k(�{���k)�ނ̋�Ȃ痪������ł�2���~���A�ƒl������悤�ɂȂ�܂��B

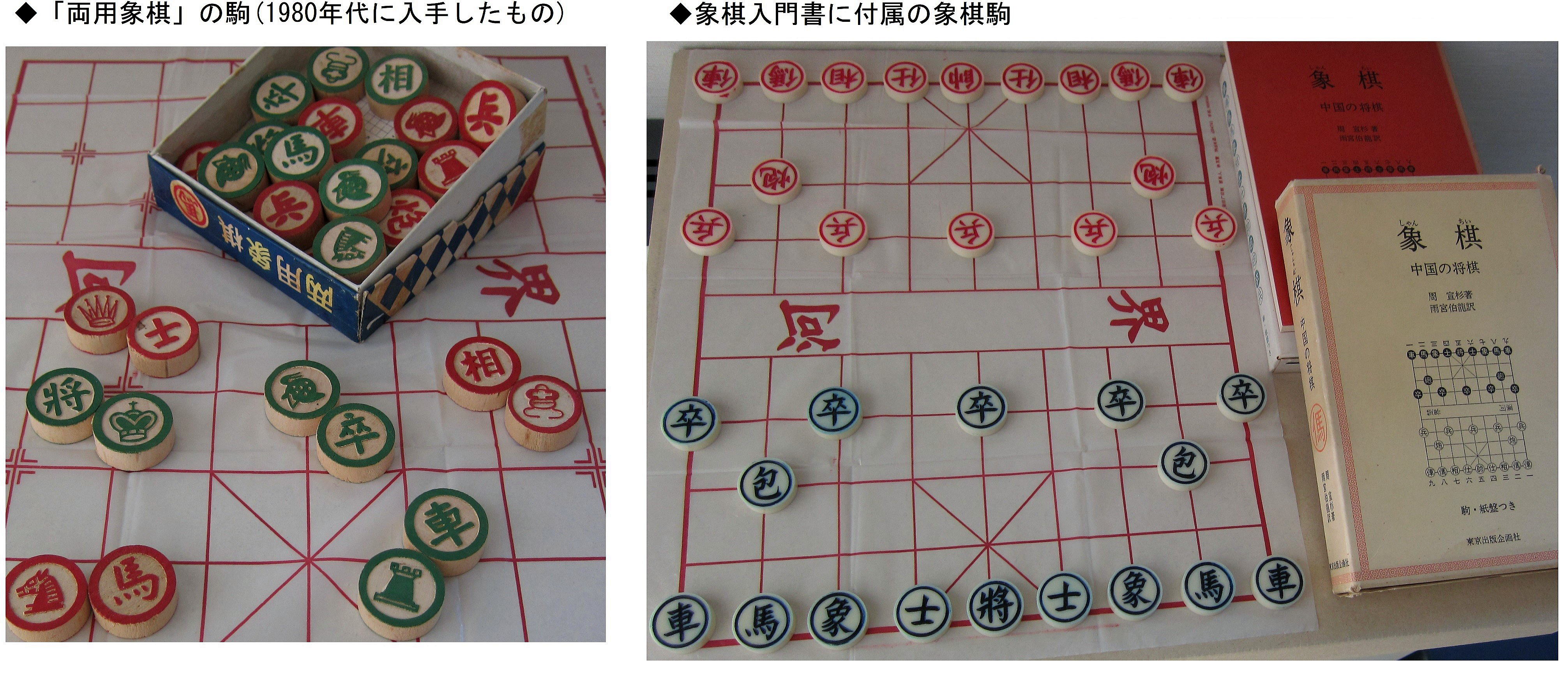

1.�V�����c�Q�̒���

�@�����ŁA����܂ʼn��x���o�ꂵ�Ă����u�V�����c�Q�v�̋�ɂ��ď������b�������Ǝv���܂��B

�@��ʂɁu�V�����c�Q�v�Ƃ́A�����ȓ��{�Y���k�̑���ɋ�ؒn�ɗp�����铌��A�W�A�Y�̖؍ނ̑��̂ł��B���{�Y�̉��k�ނ��c�Q�Ȃł���̂ɑ��A�A�J�l�ȃN�`�i�V���̖؍ނȂ̂ŁA���m�ɂ̓c�Q�Ƃ͂����܂��A�����k���Ȃ̂Ɖ��k�ɗގ������F�������Ă���̂Ńc�Q�̑�p�i�ƂȂ��Ă��܂�[�P]�B������̑f�ނƂ��ẮA�����������Ȃǂŗp�����A�V���ł͐���1958�N�������ؒn�ɓ��������悤�ɂȂ�܂���[�Q]�B�Y�n���^�C�E�J���{�W�A�E�x�g�i���E�C���h�l�V�A�Ȃǂ�����A���ꂼ��̎Y�n�ōގ��ɔ����ȈႢ��������悤�ł��B

�@��ʂɃV�����c�Q�͓��{�Y���k�ɔ�ׂ�ƌ����͏������A�N�����o�߂���ƍ�����ł���̂ō�����ɂ͕s�����ł���Ƃ���Ă��܂��B�����̐}���́A�J���{�W�A�ƃ^�C�̃V�����c�Q��ؒn�ł��B�ʐ^�ł͐F�̈Ⴂ�������邾���ł����A���ۂɖ̖��킢�͂��Ȃ�قȂ��Ă��܂��B

���V�����c�Q�̖ؒn�i�J���{�W�A�Y�ƃ^�C�Y�j �@�@�@ ���o�N�ɂ��ϐF�����蒤��̃V�����c�Q��@

�@

�@�E���(�^�C�Y�Ǝv����)�V�����c�Q�̋�ؒn�ő���ꂽ�o���̒���ł��B�o�N�ω��ŕϐF���������A�����Ă��甼���I�ȏ�̎����o�߂��Ă���Ɛ����ł��܂��B�⏫�ƍ��Ԃ͕����ŕ����͒����ł����A�O��Ƃ��@�B���肪���������ȑO�̎蒤����Ǝv���܂��B����̋Z�͌����Ƃ����ׂ��ŁA�����炭��g�̒������l�Œ���グ��悤�Ȗ��H�̎�ɂȂ���̂������̂ł��傤(�蒤���S������̖��H�ɂ��Ă͎���ڂ����q�ׂ����Ǝv���܂�)�B

�@�V�����c�Q��ؒn�̂����A�ł������̊������߂�̂̓^�C�Y�ł��B���́u��������̂�����v�ł��u����4�v�ŏq�ׂ��悤�ɁA1960�N��㔼����70�N��ɂ����Ē���̔��オ�}���������A�唼�́A�^�C�Y�̃V�����c�Q�ؒn[�R]�Œ���ꂽ��ł����B�����āA�₪�ċ@�B���肪�������ꐶ�Y���������A�R�X�g�������邱�ƂŁA��葽���̏����t�@��������őǂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����i1980�N��ɃV�����c�Q��́A����̏ꍇ��3��~�O��ŁA����̏ꍇ��4��~(����)����1���~(�㒤)���炢�ōw���ł����悤�ł��j�B

�@�������̌�A���l��h�~����ړI�Ń^�C���{���V�����c�Q�ނ̗A�o�S�ʋ֎~���A���̌㑼�̓���A�W�A��������̗A�����啝�ɐ����悤�ɂȂ��āA�V�����c�Q�ނ̐V�K����͂��Ȃ荢��ɂȂ�܂����B���݂��u�V�����c�Q�v�̒���́A9��~(����)�`1��3��~(�㒤)���炢�̉��i�тŎs�̂���Ă���悤�ł����A���̖w�ǂ����Ă̋��삩�A�A�������~���ꂽ��ؒn��p�������̂��A�����ꂩ���낤�Ǝv���܂��B�V�����c�Q�̑���ɖ{���k�̒[�ނ⒆�����k�̔ڍނ𗘗p���邱�Ƃ��l�����܂����A����ł����Ȃ�̒l�グ�͔������܂���B�V�����c�Q�ނ�������A�����̏�����̉��i�т̑唼���߂�1���~��̋���w�����邱�Ƃ͓���Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ŁA�V���ł̓V�����c�Q�ɑ���f�ނƂ��āu���܊�(�I�m�I���J���o)�v�����Ă��鏫������X[�S]������܂��B

�@���ɁA1980�N��ɋ@�B���ő���ꂽ�ƌ�����V�����c�Q�̒���̐}�����f�������Ǝv���܂��B����2005�N���ɋߐ�̑�|�����������ɏo�Ă�����������ł��B��(���̎�����X��20�N�قǑO�Ƃ������b�ł���)�����D���̑��y���������Ē��x�݂Ȃǂɂ�����g���Ċy����ł����Ƃ������Ƃł����B��͌��Ǐ����D���̕M�҂��������܂����B���Ȃ�o�N�ω����Ă���A�ł��邾�����������Ă��ꂢ�ɂ��č����g���Ă��܂��B�M�Ҏ��g�̍w��������ł͂���܂��A����1980�N�㑢��ꂽ���̂ł���A�����炭�����̉��i��5��~�O�ゾ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�܂��E�͕M�҂�1984�N���ɐ�ʃ��J�̏�����ً߂��̈͌鏫���p�i�X�ōw��������ł��B���i�͊m��1���~���炢�ł����B���̏�ɋъ��E�������Ȃǂ̏������V�����c�Q�ށu������v��1������~�������悤�Ɏv���܂��B�F�������ǂ������̂ł��̏㒤��I�сA���̌�20�N�ȏ㈤�p���邱�ƂɂȂ�܂����B���v���A���̍�����M�҂̏�����y���n�܂����悤�ł��B

���V�����c�Q�̕�����i�@�B���@1980�N�ォ�j�@ ���V�����c�Q�̏㒤��i�@�B���@1984�N�w�����������j�@

�@ �@�@

�@�@

2.�{���k�̒���

�@�u�{���k�v�Ƃ����\�L�͐����̖��̂ł͂Ȃ��A�V�����c�Q���c�Q�Ȃ̐A���ł͂Ȃ��̂ɑ��āA�u�{���̃c�Q�v�Ƃ����Ӗ��ŁA���Y�̃c�Q�����w�����߂ɗp�����Ă�����̂ł��B�c�Q��������̑f�ނƂ��ė��p����Ă����̂́A���Ȃ�Â����ォ��̂悤�ŁA���̃R�����́u����2�v�ł��Љ��16���I�����̓`���i�̐�������̓c�Q�ނő���ꂽ���̂ł����B���̌�A�]�˂ł͈ɓ������̃c�Q��������ɗp������悤�ɂȂ�A���n���ł͎F���Y�̃c�Q����ނɗ��p����Ă����悤�ł��B�������ɂȂ�ƁA�L�����Y�g���ؖڂ�͗l�̔������ɓ����̂���䑠���Y�̃c�Q�ɒ��ڂ��Ĕ���o�������߁A�䑠���c�Q���F���c�Q�����Y�c�Q�̓��u�����h�ɂȂ�܂����B�ŋ߂ł͂��̓��̍��Y�c�Q�ɉ����A����������i���̗ǂ��c�Q�ނ�����悤�ɂȂ�܂����B�����Y�̉��k�́A�u�������k�v�ƌĂ�u�{���k�v�Ƃ͌Ă�܂��A���^�����c�Q�Ȃ̖؍ނł��B�A�������͍��Y�̃c�Q�ɔ�ׂĕi���ɂ��Ȃ荷���������悤�ł����A���݂́A���Y�c�Q�Ɣ�ׂĂƂ��ɑ傫�ȈႢ�������邱�Ƃ͓���Ɖ]����܂ŕi�������サ�Ă��܂�[�T]�i�������ĕi�������サ�Ă��邱�Ƃ������āA�������k�̖ؒn�́A���i�I�ɈȑO�������߂ɂȂ��Ă��܂����A����ł����Y�c�Q�̋�ؒn�ɔ�ׂĂ��Ȃ�i���ł��B�u�{���k������v�ƕ\�L����Ă��鏤�i�̒��ɂ��A���͍��Y�c�Q�ނł͂Ȃ������c�Q�ő����Ă�����̂����邩������܂���B�ꉞ�v���ӂł��j�B

�@�Ƃ���ŁA�����ōĂы�̉��i�ɒ��ڂ��A������̉��i�т��m�F���Ă��������Ǝv���܂��B�M�҂Ƃ��ẮA������̉��i�т̉����͂P���~�]��A�����2��5��~����3���~���炢�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���̏��3���~�Ƃ�����̉��i������ƁA�@�B�����̋�ł�����{���k�̏㒤�������̋��z�ōw�����邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B����ɂ���2�A3��~�o����3������~����A(�������E�ъ��Ȃǂ�)�@�B����̖{���k��������w���\�ł��傤�B���̂悤�ɍl����ƁA���z�ɂ���3���~�v���X�}�C�i�X����~���x�Ŕ�����[�U]�u�@�B���̖{���k��v�Ƃ����̂�����������̏�����ƍl���Ă悢�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@���̐}���́A��̃V�����c�Q�㒤��w����2�N��1986�N�ɓ��肵���F���{���k�̏㒤���ł��B�����炭�@�B����̋�Ǝv���܂��B��ؒn�͕s�����Ŕڂ������������߂��A�{���k�ɂ��Ă͒l�i��������2���~�ɂ͒B���Ȃ������悤�ɋL�����Ă��܂��B�w�����Ă���30�N�ȏ�ǂɎg�p���Ă��܂����A�N�Ƌ��ɖؒn�̐F���������F�ɋ߂Â��Ă��܂����B�V�����c�Q�̋�̏ꍇ�́A�ؒn��������ł��邽�߁A���̋�̂悤�ȐF�����ɂȂ���̂͂��Ȃ菭�Ȃ��Ǝv���܂��B��K�ɒ���ꂽ�u�z�R�v�Ƃ́A�V���̏������X�̖����ł��B�z�R��́A�@�B�ɂ�鐳�m����Ȓ���ō������D�Ƃ������獂���]���Ă��܂��B

�@�@

�@�����{���k���3���~�O��Ƃ����l�i�́A�����̖R��������ł͏o��ɋy�э��ɂȂ�悤�ȉ��i�ł��邱�Ƃ��m���ł��B�����̑Nj�Ƃ��ẮA�唼�̏����t�@���̓V�����c�Q�ł��\�������ł���ł��傤�B�������ؒn���{���k�ł���A������ł��g�p��5�`10�N�ƒ��N�ɂȂ���ꂾ���o�N�ω��ɖ��킢���o�Ă������Ƃ������Ǝv���܂��B�����ŁA�ꐶ�̗F�ƂȂ鏫����͂�͂�{���k���������Ƃ����ׂ��ł��傤�B

�@�������A���̂�����̉��i�̋����ɓ���鎞�ɂ͂��Ȃ�̐T�d�����K�v�Ȃ��Ƃ��m���ł��B�����Ŏv�����܂܂ɁA����w������ۂɒ��ӂ��ׂ����Ƃ��ȉ��ɋ����Ă݂悤�Ǝv���܂��B

(1) �M���̂�����X�ōw������B

(2) �K����̍ގ����m�F���Ă���w������B

(��́u�c�Q�v�u���k�v�u���k�v�̓V�����c�Q�̂��ƂŁA�u�{���k�v�\���������Ă����S�ł��܂���)

(3) ���ڌ����������������̋�E�ؒn�̂Ђъ���E���̔����E�����Ȃǂ��悭�m���߂�B

�@�������A�����܂ł��M�҂̋����m����o������Q�l���x�ɋ��������Ƃ���ł��̂ŁA�����͍��������Ă��l���������B�܂��A�������A����炾���ɗ��ӂ���Ώ\�����Ƃ������Ƃł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ������Đ\���グ�Ă��������Ǝv���܂��B

[�P] �c�Q�̊w���́ABuxus microphylla

var.japonica�ł��BBuxus���c�Q�ȃc�Q����\���܂��B�����A�V�����c�Q��Gardenia

collinsae�ŁA�c�Q�Ȃł͂Ȃ��A�J�l�ȃN�`�i�V���̐A���ł��B�V�����c�Q�͈�ӂɂ��p�����܂����A��ӋƊE�ł͌�������ψ���̎w���Łu�A�J�l�ށv�ƕ\�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B

[�Q] �_�����ȎR�ыǕҁw�؍ރm�H�|�I���p�x(1912)�@574�łɑ��̏�����̍ޗ��Ƃ��āA�u�F���y�L��Y�v�́u���v�̑��A�u��x���v�u����ނ��v���Ꭶ����Ă��܂��̂ŁA�V�����c�Q�����X���ŏ�������ɗ��p����Ă������Ƃ͊m���ł��B�܂��A�V���ŋ�ؒn�ɃV�����c�Q����������n�߂������ɂ��ẮA�{��וv�u�V��������Y�n�̕ώ��v(�w���m�����w������ 41 �Љ�Ȋw�ҁx1992�N)���Q�Ƃ��܂����B

[�R] ��ʂɍ��Y�̉��k�̋�́A��ɕK���u�{���k�������v�ƕ\������Ă��܂��B����ɑ��āA�V�����c�Q��́A�u���k�v�ƕ\������邩�A�܂��͒P�Ɂu���k�v�ƕ\������邩�A�����ꂩ�ł� (�u���k�v�Ƃ����\�����ꂽ��̍ގ����A���Y���k�ނł��邱�Ƃ͖w�ǂȂ��ƍl���������悢�Ǝv���܂�) �B

[�T] �u��Ɩ�K�˂āv(�w�ߑ㏫���x�A�ڃR����)��1��`6��̒��̉L��P�����́u�c�Q�̂��b�@����1�v����u����5�v�ɑ����̂��Ƃ��������܂����B(�w�ߑ㏫���x1999�N5�����`1999�N10����)

[�U] �C���^�[�l�b�g�Œ��߂Ă݂�ƁA�����i�Ŗ{���k�̖�����(�@�B����)�����������������i�Ŕ����Ă���ꍇ������悤�ł��B�������A�l�b�g�ł̍w���ɂ͂���Ȃ�̃��X�N���o�債�Ă����K�v������܂��B

��������̂������i���̂W�j

��������̉��i�i��ҁj������獂�����

1. �L���Ӗ��ł̍�����

�@�t�@���̒��ɂ͎�������Ă���ƁA�v������������ɍ��߂āA�����Ɩ{�i�I�ȋ�~�����Ȃ�l�X�����܂��B�Ⴆ�A�V�����c�Q�̒������肵�ăp�`���Ǝw���čŏ��́u��͂�c�Q��̋����͂����ˁv�Ɖx�ɓ����Ă��Ă��A�₪�ĉ��������ł��Ȃ����̂������A

�@�@�@�u��̍ގ��͗A����(�u�V�����c�Q�v)�ł͂Ȃ����Y�̉��k(�u�{���k�v)�łȂ��ƃ_�����v

�@�@�A�u�������͘_�O�ŏ㒤��������Ȃ��A�u�������v�u�ъ��v�Ȃǂ̖��Œ�������~�����v

�ȂǂƁA������̒��ł�����ʂ̋�����߂悤�Ƃ���ꍇ������܂��B����ɁA

�@�@�B�u�@�B�Œ�������ł͂Ȃ����Ƃ̎蒤���~�����v

�Ƃ����i�K�ɖڕW���G�X�J���[�g���Ă����ƁA��������ł��@�B����Ǝ蒤��Ƃ̊Ԃɂ͑傫�ȉ��i��������܂��̂ŁA�ő�������̉��i�тɂ͎��܂�Ȃ��̈�ɓ��荞�ނ��ƂɂȂ�܂��B�����

�@�@�C�u�����ƍ����Ȓ������v�����m���ǂɎg�������~�����v

�Ɛi��ł����A���߂��̉��i�͓V��m�炸�Ƃ������ƂɂȂ��Ă䂭�̂́A���ΕK�R�Ƃ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����ł́A�������X�Ɉ���i��ō�����̓�������Љ�悤�Ǝv���܂����A���̑O��������ƍ�����̋��E���ǂ̕ӂ肩��������x�m�F���Ă݂܂��傤�B�܂��u����6�v�ɋ�����������̃����N�ʉ��i�\����{���k�ނ̋�Ɋւ�镔�����o���čČf���܂��B

|

|

��̑f��

|

��̎��

|

���݂̔̔����i�@

|

��30�N�O�̉��i

|

|

B

|

�{���k(�䑠��)

|

������

|

2���~�ȏォ (�̔���͋ɂ߂ď��Ȃ�)

|

�\

|

|

B

|

�{���k(�䑠��F��)

|

�㒤(�@�B��)

|

2��7��`3���~�ȏ� (��XHP���)

|

2��5��~���x�`

|

|

A

|

�{���k(�䑠��)

|

����(�蒤)

|

6���`12���~ ���͂���ȏ�

|

3��5��~�`

|

|

A

|

�{���k(�䑠��)

|

����

|

11���`18��5��~ ���͂���ȏ�

|

4���`7���~

|

|

AS

|

�{���k(�䑠��)

|

����

|

22���`80���~�ȏ�

|

15���`60���~�ȏ�

|

�@�u������v�̃C���[�W�͏������D�Ƃ��ꂼ��ɂ���ĈقȂ�܂�����A�N�����[���ł��閾�m�ȋ��E�����������Ƃ͂����ւ������Ƃł��B�N�W�Ƃ̕��X�̊Ԃł́A�^�́u������v�Ƃ͕]���̊m�����������̎�ɂȂ����̂��Ƃ��ƁA���Ȃ���肷�錩�����������߂Ă��܂��B���������������Ƃ�A��ʂɂ͍�����Ƃ���鐷���̒��ł������͂��̋������ɊY�����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�܂��i�����ĒN�𖼏��Ƃ��邩�ɂ��Ă��A�N�W�Ƃ̒��ł�����������Ă��܂��j�B

�@��ʂ̏����t�@���̒��Ő������������̕��͂��������ł��傤�B���ɏ������Ă���Ƃ��Ă����ۂɑǂɗp���Ă�������͂���ɏ��Ȃ��Ǝv���܂��B�����͑Ǘp�̋�Ƃ��������ӏܗp�̋�Ƃ����ꍇ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B����ɐ����̒��ŁA���R�A�����A�e���A�ÎR�Ȃǂ̂��Ă̖��H�͂������̂��ƂȂ���A���݃^�C�g����ǂȂǂŗp�������|���A�d���A�G���A���ʗ��Z�Ȃnj���̖��H�̍���A�t�@���ɂƂ��Ă͎�����ڂɂ���@���w�ǂȂ��Ƃ����̂����Ԃł��傤�B�]���āA������̊T�O��]��ɋ������肵���ꍇ�́A������ʐ^�W��C���^�[�l�b�g���̐}�������̂��̂ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɏv���܂��B���ەM�҂̏ꍇ�ł��A���ꗬ�̖��H�����̋�̒��Ŏ����������̂́A�W�������X�Ŕq���������̂����\�g���炢��������܂���B���������킯�ŕM�҂ɂƂ��ẮA�������������삵�����v������ɗp����ꂽ��A����ɃI�[�N�V�����ȂǂŏN�W�Ƃ������č��z�̓��D��������Ȃǂɂ��āA���ꂱ��]�����邱�ƂȂǍŏ����疳���Șb�ł��B����疼�H�̎�ɂȂ��͕ʊi�́u�ō�����(����)�v�Ƃ��ĕX�I�ɁuS�����N�v�Ɉʒu�Â��A�����ł͂��̕]���≿�i�тɂ��ďq�ׂ邱�Ƃ͍T����ׂ����낤�Ǝv���܂��B

�@�����ŁA���̍��ŏq�ׂ鍂����(�uA�����N�v) �Ƃ́A��ɑǂɗp�������ŁA������Ƃ̋��E�����������������肩�珫���t�@������������Γ���ł��鉿�i�̒���E������E�����܂ł��w���Ƃ��l���������B��̓I�ȉ��i�т��l����ƁA������Ƃ̋��E�ɂ��ẮA��̕\���̓�i�ڂƎO�i�ڂ̊ԁA���Ȃ킿�{���k����̒��ŁA�@�B����Ǝ蒤���̊Ԃ�3���~�߂��̊i�����������Ƃɒ��ڂ��A�����ɋ��E����ݒ肵�Ă݂����Ǝv���܂��B

�@�C���^�[�l�b�g�œs���̔Ջ�X��V���̋���X�̏�����Љ������ƁA�蒤��ƌ������̉��i�͂����ꕔ��������6���~�ȏ�ŁA�������̂�12���~�ȏ�ƂȂ��Ă��܂� (�ȉ��ɎQ�l��Ƃ��āA��������X�̃T�C�g��URL�������������܂�)�B

�s�� �E��v�ی�ՓX�chttp://igo-shogi.game.coocan.jp/

�E�R��ՓX�chttp://www5b.biglobe.ne.jp/~goban/s1go11af.html�@

�V�� �E�������g���Xhttp://www.shogi-koma.com/shopping/?mca=101&ca=1436171145-837956

�@���ɂ������ȏ�������Љ�E�̔�����C���^�[�l�b�g�T�C�g�́A�s�����͂��ߑS���ɐ���������܂��B�����͊ȒP�ɂł��܂��̂ŁA�S�̂�����ɂ������߂��܂��B�܂��A�\�̒��̒��������̉��i�тɂ��Ă������̃T�C�g�Ŋm���߂邱�Ƃ��ł��܂��B�܂��A�u�t�@������������Γ���ł���v���z���ǂꂭ�炢���͂��Ȃ������ł����A�s�̂���Ă��鐷���̒��ōł����肵�₷����̉��i�т����20���~��O���ʂ��Ǝv���܂��B�����ŁA���̂����������l����A�����N��̏���ɂ��čl�������Ǝv���܂��B

2. ������̉��i�͂ǂ̂悤�ɂ��Č��܂�̂�

�@�J��Ԃ��ɂȂ�܂����A��g100���~�߂����鍂�������ƕ����ƐM�����Ȃ��Ƌ��������������悤�ł��B�����ł́A�܂��K���ȏ�����̉��i�́A�ǂ̂悤�ɂ��Đݒ肳��邩���l���Ă݂����Ǝv���܂��B���������܂ł̗���͑�G�c�Ɏ��n��ł����ƁA

�@�u������(�ؒn�t�ɂ�鐬�`)����ؒn��(��t�ɂ����)�����������(�Ջ)���s�̋��v

�ƂȂ�܂����A���ꂼ��̒i�K�����i�Œǂ��ƁA

�@�@�@���ޗ�(���k��)�̉��i

�@�@�A��ؒn�̉��i(�@�{�ؒn�t�̍H��)

�@�@�B��̎d�����i(�A�{��t�̍H��)

�@�@�C��̏������i(�B�{�≮�̗��v�{�����X�̗��v)

�@�����ł͂܂�������ɂƂ��Ă݂����Ǝv���܂��B�܂���̍ގ�����n�߂܂��傤�B��\�]�N�O�ɕM�҂���̋����n�߂����A����A�W�A�Y���V�����c�Q�̋�ؒn��Ջ���X����1�g3��~�O��Ŕ̔����Ă������������Ƃ�����܂����B�����炭�������V���̏�����̃V�����c�Q�̖ؒn���i�͂���������Ȃ��z�������̂��낤�Ǝv���܂�(���݂͗A�o�֎~�ނ̂��ߓ��肪����Ȃ��Ă���A���đ�ʂɎd���ꂽ�X�g�b�N�����Ȃ茸�����Ă���悤�ł�)�B

�@�{���k�̏ꍇ�̋�ؒn���i�͂ǂ̒��x�ł��傤���B������ؒn����I�ɐ�������X�ɂ��ƁA�䑠���Y���k�ނ̖�����41��(�]�����1��)������Ɖ��i�͍ł��������̂ł�2���~�ɋ߂��A���ڂ̖ؒn��������Y��ɑ�����ƂȂ�ƁA���i�͂���ɒ��ˏオ����3���~�ȏ�ɂȂ�Ƃ������Ƃł�(�A�}�`���A��舤�D�Ƃ̒c�̂Ȃǂ���w������ꍇ�͗����Γx�O�����Ă��܂��̂ŏ��������Ȃ�܂����A�ǂ�ȂɈ����Ƃ����ڂ���1������~���x���낤�Ǝv���܂�)�B�ڍނ�ؒn�ɂ����ꍇ�͖{���k�̋�ؒn�̉��i�����Ȃ�̒��x�܂ŗ}���邱�Ƃ��ł��܂��B���Ă͖��ڂ��������̒[�ނ��瑢�����ڂ̋�ؒn����r�I�����ŁA�ڌ�����̖{���k����g1���~�ȓ��̏ꍇ������܂����B�����V�����c�Q���i���ɂȂ����e�����A���݂͓��肪����ɂȂ��Ă��܂��B

�@���ɖ��ڂ̋�ؒn��2���~�Ƃ��āA���̖ؒn���i�ɋ�t�̐���o��(�H��)����悹���邱�ƂɂȂ�܂��B����������킯�ł����A���ݒ����95���ȏ�͋@�B����ł��B�@�B����̍H���́A��g��~�ȉ�[�P]�ƋL��������������܂����A��͂�@�B����̍H�����������������������㒤�������Ɖ搔��������Ԃ�������قǍ����Ȃ�͂��ł��B�������Ē�������ɂ���Ɏ�(�@�B����̏ꍇ�͐l�H�h��������)�����A��������Ɏd�グ�̖����������܂��B���ăV�����c�Q�ނ��L�x���������������i�́A������(�����E�����E����)��4��~����6��~�A�㒤��8��`1���~���x�������悤�ł��B�d���ꉿ�i�����̔��z�ƍl����ƁA2��~����5��~���炢�Ɛ����ł��܂��B���݃V�����c�Q�@�B����̉��i�͂���������Ȃ荂�z�ɂȂ��Ă��܂��B���̎傽��v���́A�f�ނ̃V�����c�Q�����荢��ɂȂ������ƂȂǂ��ƍl�����܂��B�܂��{���k��̏ꍇ�A���i�͋@�B����̏㒤��2��5��`3���~���x�A�������E�ъ��Ȃǂ̖����͂����������悤�ł��B

�@�@�B���肪���������ȑO�͂��ׂĎ蒤��̋�ł����B���R�Ȃ���A�H�������̐����ɒB���Ȃ��ƁA������̐���Ƃ����E�Ƃ����藧���܂����B���ċ�t�̍H���́A���ł͍l�����Ȃ����炢�Ⴂ���z�ł����B���݂��蒤���̍H���͌����č����͂���܂��A����ł���g5���~�ȏ�ɂ͂Ȃ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�������ċ�ؒn��ɍH���������ĎZ�o�����d���l�ɂ���ɖ≮�Ɣ̔��X�̎�蕪��������ƁA�{���k(�F�����k�E�䑠�����k)�蒤��̕W���I�Ȕ̔����i�����ς��邱�Ƃ��ł��܂��B��G�c�ɉ]���āA���ڂ̎蒤���̉��i�т́A�Œ�ł�6�A7���~�A���̒ʂ�����t�̍�ł����10���~�ȏ��Ƃ����Ƃ���ł��傤�B����ɋ�ؒn���Ք��E�Ԗ��E�ۂȂǍ����ɂȂ�A����ł�20���~�ȏ�̋������������܂����B

�@������E�����ɂȂ�Ɗ����܂łɗv���鎞�ԂƘJ�͂͂���ɑ��傷��̂ŁA���̂��߂̍H���̑傫�������R���i�������グ�邱�ƂɂȂ�܂��B������̍H���͍Œ�ł�7�A8���~�A�����Ƃ��Ȃ�ΐ���H���͂���ɑ����권��߂��̊��Ԃ�v���܂��̂ōH���͍Œ�ł���g10���~�ȏ�[�Q]�A���̂���H�l�̏ꍇ��30���~�ȏ�ɒB����ƍl�����܂��B�܂��A�����E�����̏ꍇ�ɂ́A���ڂɌ��炸�A�Ք��E�ۂȂǍ����ȋ�ؒn�ő����邱�Ƃ������A���̏ꍇ�����R�����i�̉��i�����ˏオ�邱�ƂɂȂ�܂��B

3. �蒤��̖��H�����̖��Z

�@�����ł͂��Ē���̖��H��搂�ꂽ�l�X�̋Z���Љ�����Ǝv���܂��B�����I�O�܂ł̒���͂��ׂĎ蒤��ő����Ă��܂����B�����ȑf�ނ̕��y�i�̏ꍇ�́A���ƕ����ő����A�ł������ȃc�Q�̋�͈ꗬ�̐E�l(���t)���ʏ���������܂ň�l�Ŏ蒤�肵�Ă��܂����B�����c�Q�Ƃ����Ă��A���Y�̖{���k�͍����Ȃ̂Ő��͏��Ȃ��A�唼�́u�c�Q��v�Ƃ͑O�Љ���u�V�����c�Q�v���蒤��Ő��삵�����̂ł����B�ꗬ�̒��t�Ƃ����Ă��A�����̍H���͔��ɒႩ�����̂ŁA�����̂����ˑ�Ȑ��̋�炴��܂���ł����B�����āA�����ł��H����Z�k����H�v���d�˂Ă��܂����B�������A������������̍H�v�̈�ł����A���ꂾ���ł͂���܂���B���t�̒��ɂ́A������������鎞�ɁA���ꎆ��\�炸��ؒn�ɒ��ڋ��グ�閼�������܂����B1973�N���f��NHK�w�V���{�I�s�x�́A����Ȗ��H�̑�\�E�X�R�c�O��(���E���R�t 1900�`1980)[�R]�́u������(�͂����ڂ�)�v�Ƃ�����z��������̋Z���Љ�ꂽ(���R�t�̔������̋����オ�����}�������̇@�Ɍf���܂����̂ł���������)�M�d�ȋL�^�ł��BTV���f�㐔�N�o���Ă���o�ł��ꂽ�{�̒��ŁA���̋Z�͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��Ă��܂��B

�@�u�X�R����͓V���ł������Ȃ��������̒B�l�ł���B����ɂ����ɂ͕\�����ʔ��������\��t���Ă���B���t�́A���ʁA���̎��̏�ɃS����ŕ����������A������Ȃ����Ē����Ă����̂����A�X�R����̓S������g�킸�A�����̂܂܂Œ���̂ł���B�v

�@(�wNHK�V���{�I�s�@��4�W�@���|�ɐ�����x(�V�l�������ЁA1978�N) 61��)

�@�X�R�t���8�ΔN���ɂȂ�܂����A��͂蒤��̖��H�Ƃ��Ēm��ꂽ�����Î�(���E(����)�V���t 1914�`74) �ɂ��A��́u�������v�Ɠ����悤�Ȓ���̖��Z������܂����B�w�������E�x���ŁA�V��t�̂��q���̍������쎁

(���V���t 1950�`)�́A���̂悤�ɖؒn�ɏ��̂�\�炸�ɋ��Z�@���u������(�����ڂ�)�v�ƌĂсA���オ�����⒆���͂��̒�����ő����Ă���[�S]�Əq�����Ă��܂��B���́A���N�M�҂��n���̒��w�̏��������������w�����Ă����������܂ɁA�ӊO�ɂ��u�V����v�Ƃ������̂��闪������(����)�̋����g���Ă����̂����܂��� (���̐}���A������������) �B�����ŁA�ȑO�s���œV��������܂���������ɓ��V��t��̏㒤��ɂ́A��K�Ɂu�V��v�Ƃ̂ݒ����Ă��āA�����̒�����ɂ́u�V���v�ƒ����Ă������Ƃ��v���o���܂����B�����܂ł��\���ɉ߂��܂��A�u����������ƁA���̒����������V��t����������ŁA������̋������Ȃ��v�Ƒz�����܂����B����V��t[�T]��1974�N�ɑ��E����Ă��܂��̂ŁA��������삪�����Ƃ���A����N��́A60�N�ォ��70�N�㏉��������ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�J��Ԃ��܂����A�����̋�̉��i�͍��������Ȃ�����A�����g�̍H���͐M�����Ȃ����炢��z�ł����B�u����6�v�̒�12�ł��Љ�܂������A�wNHK�V���{�I�s ���|�ɐ�����x�́A�X�R�����㒤��Ȃ�����g�A�����E�����Ȃ��`�O�g�̋���Ė≮�ɔ[�i���A��J���Ŗ�Z���~�̍H�������A�Ɠ`���Ă��܂��B��������v�Z����Ə㒤���g�̍H���͓��~�A�����͈�g��~���炢�������Ɛ���ł��܂��B����V��t�������N���X�̒��t�������Ǝv���܂��̂ŁA���l�̍H���������ƍl�����܂��B�����̒��t�̍H���͔ނ�̌����Ȓ���̋Z�ɂƂĂ��ނ荇�����z�ł͂Ȃ��������Ƃ͊m���ł��B�܂��A�ˑ�Ȑ������Ȃ��K�v�����������Ƃ���A���̎蒤���̏o���h���ɂ͂��Ȃ�̂�������������Ƃ��z���ł��܂��B�������A�ނ疼�H�̑S�����ォ�甼���I�̎����߂��A���݂��̑�z�����蒤��̋Z�͋�̈��D�Ƃ�������ĕ]�������悤�ɂȂ��Ă��܂�[�U]�B���R��E�V���Ȃǂ̒���(���ɏ㒤�ȏ�̋�)�ɂ̓I�[�N�V�����Ȃǂł��Ȃ荂�z�̒l�������Ƃ�����Ƃ����Ă��܂��B���Ē�����Ƃ��ꂽ�ނ�̎蒤�������������������͔��ɏ��Ȃ��Ǝv���܂����A���̒��Ɍ��ݏN�W�Ɛ����̋���邩������܂���B�Â�������������̕��͈�x�ʏ��̋�K���m�F���Ă݂Ă͂������ł��傤���B

�@�Ȃ��A��ؒn�ɒ��ڔŖؓ��ĂĒ���Z�́A���݂���p����Ă��܂��B���̑�\�Ƃ�������̂�����F��(���E�V���t1935�`)�ł��B�M�҂�10�N�ȏ�O�ɓs���ŊJ�Â��ꂽ�u�V����܂�v�œV���t�ɂ���������Ƃ�����܂��B���͂��̏����O�ɁA�t�̎��`�w����͓V�ɏ��闳�ɂȂ�x���w�����邽�ߌ䎩��ɒ��ړd�b�������ɁA�߂������̂��ߏ㋞�����ƕ����ĉ��ɋ삯�����̂ł����B�V������͕M�҂̂��Ƃ������Ă����A���t�̋���ꖇ�����Ă�낤�Ɖ]���ĉ�����A�u���N�̓g���N������v�Ɗ��x���f��������n�߂܂����B�����Ȃ��܂�����ȋ�ؒn�ɔŖؓ������点��ƁA���錩�邤���ɕ\�ʂɂ́u���v�̎����A���ʂɂ͕M�҂̖�������グ���Ă����܂����B

���V���蒤���̖��Z�@�������ƒ���

�@����オ�����u�������v�̏�����@�@�@�A�u������v�H�̗�������@�@�@�@�@�@�@�@�B������̊��x��

�@

(���R��@�w�V���{�I�s�x1973�N���)�@�@(���w�Z�Ŏg���Ă���u�V���v�̋�)�@�@�@�@(�V���t�ɂ��)

�@���ݒ���̑�ƂƂ��Ė��������X�̂����O�������Ă����܂��B�V���Ƃ��̎��ӂł́A��ŋ���������F��(�V���t[�V])�A�������쎁(���V��t[�W])�̑��ɁA�͖�O��(���E���R�t[�X] 1936�`)���L���m���Ă��܂��B�܂��A����M���Y��(���E�G���t 1946�`)������̖����ł����A�ȑO���琷���ɏd�_��u���Đ��삳��Ă��܂��B

�@�ߔN�͓V���ł�������̒���H�l�������Ă��܂��B��������q�̂悤�ɁA����̍H���͌��݂ł���g�����~�Ƃ��������ŁA�ƂĂ��蒤��̋Z�ɒނ荇���Ƃ͂����Ȃ����z�ł��B���̔��ʁA����w�����闧�ꂩ�炷��A��g10���~���鉿�i�͒���̒l�i�Ƃ��Ă͍������ĂȂ��Ȃ��肪�o���Ȃ��̂��m���ł��B�ƊE�ł̋@�B����D�ʂ̌`���͗h�邬�Ȃ����̂�����܂��B���������̒��ŋߔN�ł́A�e�n�ŏ������̈��D�Ƃ̒�����ǎ��̒���𐧍삷���Ƃ���[�P�O]���o�ꂵ�A���̊��������ڂ����悤�ɂȂ�܂����B

4. ������Ɛ����̉��i�ɂ���

�@������E�����ɂȂ�Ɗ����܂łɗv���鎞�ԂƘJ�͂͂���əˑ�ƂȂ�܂��B

�@������̊T�v�ɂ��ẮA���̃R�����́u����1�v�̒�����ɂ��ďq�ׂ�������������x��������������Ǝv���܂�[�P�P]�B�\�ʂ��ؒn�̕�������(�K��)�Ŗ��߂����������ɑS�������ňꌩ�X�^���v��ł����A����ɂ��Ă����߂ɂ��Ă����ɍ����Z�p��K�v�Ƃ�����̂ł��B��ՂɃs�^���Ɩ������A���ۂ̑ǂɍœK�ł���Ƃ����]��������A���l�D�݂̂����Ƃ��]���Ă��܂��B���N�O�����ݏZ�̍��̘b�ł����A�L�i�҂̒m�l���爤�p�̒�����������Ă������������Ƃ�����܂����B���R���R�\�ܐ����l���̒�����ŁA�m�l�́u���̕ł��v�Ɖ]���Ă����܂������A�܂��������H�̎�ɂȂ錩���ȋ�ł����B���̌��R��̋�̏ꍇ�������ł����A�ǎ��Ȓ�����́A���������Ƀ��C�g�ĂĊg�勾�Ō��Ă������Ȍ�������ł��܂��A����̃��C��������߂đN���ɗ���Ă��܂��B�����ɂ��o��������܂����A����𐧍삷��ꍇ����̌㎽����O�ɓ_�����ďC���̂��ߓ�x���肷�邱�Ƃ�����܂��B����ł͊�����������x����ɂ��M�v�̗��ꂪ�ڗ����Ƃ͂���܂���B�Ƃ��낪�����ł͂��ꂪ���̂䂪�݂ɂȂ��Č���Ă��܂����Ƃ�����܂��B�ȑO���ł����b�ɂȂ������X�̕�������A�u�����͂��܂����������Ȃ��̂ň�ԓ���B�ł��Z�p�̍I�ق��͂�����o��̂���������B�v�Ƃ������b���f�������Ƃ�����܂��B�����ɔ�ׂ�Ɛ���ߒ��͒Z�����̂́A����߂č����Z�p���K�v�ł��邱�Ƃ��l����ƁA����̏ꍇ������t�̍H�������z�ɂȂ�͓̂��R�ł��傤�B

�@�����̏ꍇ�H���͍Œ��g10���~�ȏ�Ƃ����Ă��܂��B��ɁA��ʂ̏����t�@���ł�����������Γ���ł���悤�Ȑ����̉��i�́u20���~��O���v���炢�ł͂Ȃ����Əq�ׂ܂����B�������A����Ɏs�̉��i��24���A�d���������̔�����12���Ƃ����ꍇ�A��ؒn���ň���3���~�N���X���Ƃ��Ă���t�̍H����9���~�ŁA��ł����Œ��̍H����10���~�ɒB���܂���B�����炭���̏ꍇ�H������z������̂ŁA��t�������葱���Đ������ێ����邱�Ƃ͂���߂ē���ƌ��킴��܂���B�����炭�A�W���I�Ȑ����̉��i�͂���������������N��ɂȂ�͓̂��R���Ƃ������Ƃ������ł���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�Ƃ͂����A�C���^�[�l�b�g�̔�����Ă��鐷���̒��ɂ�20���~�����̉��i�̏��i�������܂��B���̂悤�ɔ�r�I�����Ȑ����̔������v���̈�ɁA�ߔN������Ƃ�����X���������A���������l�X�����D�Ƃ䂦�Ɏ荠�ȉ��i�ɐݒ肵�Ă���ꍇ�����邱�Ƃ��������܂��B�܂��A���X�����ʉ��i�ȂǂƖ��ł���10���~��Ő�����̔����Ă���P�[�X������悤�ł��B���X�ɂ�邱���������i�ݒ�͂ǂ����ĉ\�ɂȂ�̂ł��傤���B

�@�����܂ł������ɂ����܂��A��ɂ͕��ƕ����ɂ���Ĉ�����x�̃R�X�g���팸����\�����l�����܂��B����������̍H���ɂ́A����̍�ƒi�K���܂܂�Ă��܂��B���ݑ����̏�����H�[�ł͒�����@�B����ōs���Ă��܂��B�����ŁA�����̐���ɂ����āA����̍H�����@�B����ɂ��Ċȗ�������Έ�����x�R�X�g�̒ጸ���}���̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�����߂Ɩ����̍H�����H�[�ŕ��Ƃ�������ł��R�X�g�̈��k���\�ƂȂ�Ǝv���܂��B�����čŌ�̍H��������t���S������A�����������ƕ����ɂ�舽����x�̉��i�ቺ���\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A���肵�₷�����i�̐����s��ɏo����Ă��闝�R����̂悤�ɐ������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����܂ł́AA�����N�̍�����ɂ��ďq�ׂĂ��܂����B����A�����N�Ƃ́A�蒤��̒���璤����A����Ɉ�ʂ̏����t�@��������ł��鉿�i�̐����܂ł��l���܂����B��܂��ȉ��i�тʼn]���A6�A7���~���x����20���~��̋�Y������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@����ȏ�̉��i�̋�́A�uS�����N�v(�ō�����)�Ɉʒu�Â�����킯�ł����A���̃����N�̋�́A�M�҂̊��o�ł́A�Ǘp�̋�Ƃ��������ӏܗp�̋�Ƃ����Ă悢�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B��̎蒤���̏ꍇ�Ɠ��l�ɁA��������C���^�[�l�b�g�Ō�������Ɛ��X�̃T�C�g������ۂ̖��H�ɂ����Ɖ��i�����邱�Ƃ��ł��܂��B�Ⴆ�A��̐R��ՓX�̂ق��A

�E���{�����A���f�W�^���V���b�v�@https://item.rakuten.co.jp/shogi/1708912/�@

�E�۔���ՓX�@http://www.maruhachigobanten.jp/shogi.html�@

�E�O���ՓX�@http://www.maezawa-goban.co.jp/koma/koma.html�@

�Ȃǂ�����܂��B�Q�l�܂łɌf���Ă��������Ǝv���܂��B

�@�Ō�ɕM�Ҏ��g�����삵�������ɂ��Ă����������G��Ă��������Ǝv���܂��B�M�҂���ŏ������n�߂Ă���20�N�ȏ�̍Ό����߂��܂����B�r�����琧��̒��S�́A�����Ɉڂ�悤�ɂȂ��Ă���܂��B���m�ȍ�ᐔ�ɂ��Ă͋L�^���̂��Ă��Ȃ��̂ł����A����܂Ő����𐔏\�g�͑������Ǝv���܂��B�����̏o���_�͂����܂ł���ŁA�Ǘp�̋�������ő���̂���{�ł����B���ꂪ�N���d�˂�ɂ�āA�����Ȃ�����X���琷���̐�������߂�ꂽ���Ƃ�����܂����B�����i�̔̔����i�ɂ��Ă͑S��������܂��A���삪S�����N�ɒB���邱�Ƃ͂��蓾�܂���̂ŁA���炭�ł������ȕ��ނ̐����Ƃ��Ĕ̔����ꂽ�̂��낤�ƍl���Ă��܂��B�����������グ��̂����A2�̍��̊������̎ʐ^������܂��̂ł����������B

���M�҂̎��쐷���

�@�䑠�����k�ށE���ہE�ъ�����(2010�N�O��ɐ���)�@�A�䑠�����k�ށE���ځE�ъ�����(2015�N����)

�@

�@�ǂ�����䑠�����k�ނ̋ъ��̐����ł����A�����ڂ̈�ۂ͂��Ȃ�قȂ�܂��B�����10�N�߂��O�ɐ��X�̕�����̈˗��ő�������ł��B�X��̕����Ⴂ������N�W���Ă���ꂽ�䑠�����k���ۂ̋�ؒn��C���ꂽ���̂ł����B����܂Ŗ��ڂł̐���͉��g����|���Ă��܂������A���ۂ̖ؒn�͍����Ȃ����A���肪���Ȃ����Ƃ���Ă����̂ŁA�ؒn��q���������Ɂu�������{���ɂł���̂��v�Ƌْ��������Ƃ������Ă��܂��B���̋���܂߂āA�����Ȃ���ʔ����͗l�̏o��ؒn(�Ք����ږ�)�ł̋����������Ƃ�����܂����B�����A���̃^�C�v�̑f�ނő�������́A�����i��Ղɕ��ׂ����͔������̂ł����A�ǂ����Ă���̖͗l���ڂɂ��Ă��܂��A���Ԃ��|���Ă�������ǂ���̂ɂ͂��܂�����Ă��Ȃ��ȁA�Ƃ����̂������Ȉ�ۂł����B���̈Ӗ�����]����͂�ǂɍœK�Ȃ͖̂��ڂ̋�̕����낤�Ǝv���܂��B�Ⴆ�ΉE��̋���̈��ł��B3�N�قǑO�ɁA���ڂ̖ؒn�Ɏ��̐��グ�����܂荂���������ƂȂ�����ۂɎd�グ�����Ƃ������Ă��܂��B�ǂ̍ۂɋÎ����Ă��Ă��ڂ̕��S�ɂȂ�Ȃ���Ǝv���Ă���̂ł����A�������ł��傤���B

[�P] �w�ߑ㏫���x���ɘA�ڂ���D�]�������R�����u��Ɩ�K�˂āv�̒��ɂ́A�u�@�B����͈�g���S�~�v�Ƃ����L�ڂ�����܂�(2000�N6�����f��)�B�M�҂́A���̋��z�͂����炭��������̏ꍇ�̍H���ł͂Ȃ����ƍl���܂����B

[�Q] �O�o�u��Ɩ�K�˂� 24 �ؒn�Ƌ�̒l�i�v(�w�ߑ㏫���x2000�N5�����f�ځ@135��) �Q�ƁB

[�S] ���R��l�u�}�C�y�[�X�̋�t������̓V�ꇁ�v(�w�������E�x1993�N12�����f�ځ@151�Łj�Q�ƁB

[�U] ����̈��D�Ƃ̊Ԃł́A�u�ꕐ�R�E��V��E�O�j�R�v�ƒ���̖��H���O�l���邱�Ƃ�����悤�ł��B��`�O�̐����͔N�㏇���������̂ł��B�j�R�t(���ˏ�ێ��@1922�`2001)�́A��l�ڂ̏���V��t����8�ΔN���ł����A����̋Z�͐�y��l�ɕC�G����Ɖ]��ꂽ���ł��B�j�R��̒���́A�Ջ�̊Ԃŕ]���������A�M�҂�30�N�قǑO�ɋ���̐��X�ŋ�����������A��g�\���~���鉿�i�Ŕ����Ă��܂����B����ł�����Ȃɍ����̂��A�Ƃ����̂����̎��̕M�҂̋U�炴��C�����ł������A�X�̕��͂�������������悤�ŁA�u�j�R����̂��͓̂V���̒���ł��Q���Ă��܂�����ˁv�Ɖ]���Ă����܂����B���̌�j�R�t�����E�����Ɠs���̐��X�Ōj�R��̎��������邱�Ƃ͏��Ȃ��Ȃ�܂����B�������M�҂̋�蓹�y�̔M�����܂�ɂ�A����Ɍj�R�t�̒���̌�������������悤�ɂȂ�܂����B���߂Č������̍��̌j�R��͌����č��������ł͂Ȃ������A�Ƃ������Ƃ��m�M�ł���悤�ɂȂ����̂ł��B�j�R�t��̒���̐}���́A�C���^�[�l�b�g�Ō������Ă��Ȃ��Ȃ������ł��Ȃ��悤�ł����A�ЂƂ���http://rupe.exblog.jp/22143081/ �̒��Ɍ��邱�Ƃ��ł��܂����B�S�̂�����̕��͂����������B

[�X] ���R��̏�����̐}���́Ahttp://www.maruhachigobanten.jp/shogi_k21.html

�������������B

���R�t�́A�R�`�ōH�[���������o�c��������d�j��(���E�����t1922�`88)�Ɏt�����A�O�\���߂��Ă����t�ɂȂ����x�炫�̐l�ł����A���̒���̋Z�͓V���Ō��ݍō���ƕ]������Ă��܂��B�ȑO�w�ߑ㏫���x�̎�ނɑ��āA���R�t�͊����ȋ���ڎw���p��������Ă��܂��B���̒��Œ��ڂ��ׂ��́A���Ďt�̑��������Ɋ��S�ɋψ�ȑ��肾�����Ƃ����̂ŁA�u�蒤��łȂ��@�B����ł͂Ȃ����v�Ɖ]��ꂱ�Ƃ��������A�Əq�����Ă��邱�Ƃł�(�u��Ɩ�K�˂� 9 �����ȐE�l�|�����߂āv�w�ߑ㏫���x1999�N1�����f��)�B�ߔN�w�������E�x�̎�ނɑ��ẮA�u�����������s���Ă���蒼�����ł��Ȃ�����⒤����̂ق�����i�Ƃ��ĉ��l������Ǝv���Ă��܂��v�ƌ���Ă����܂�(�w�������E�x2015�N6�����f��)�B

[�P�O] ���D�Ƃ̏�����肪����ɂȂ��Ă����̂͏��a50�N��ȍ~�̂��Ƃ������Ƃ����Ă��܂��B���݂͍���������ƂƂ��Ċ�������Ă���F��Ǒ�����ɂ́u��Â�����y���މ��v�����܂�A����s���i�W�J�ÂȂǂ������Ȃ��܂����B�����ɂȂ�Ƃ���Ɂu����������v���͂��߂Ƃ��āA�������̈��D�Ƃ̒c�̂������A�₪�ăA�}�`���A���D�Ƃ̎�ő���ꂽ��̒��ɁA���Ƃ̐����ɔ���悤�ȏo���h�����ƕ]��������i��������悤�ɂȂ�܂����B

[�P�P] ������̐���ߒ��ɂ��Ă͈ȉ��̎���������܂��B�������A���͌��݂��s�̂���Ă��܂��B���͂ǂ�����ڍׂ��q�ׂ����̂ł����A�c�O�Ȃ��獡�ł͓��荢��ł��B

�� ���R��l�w������̐��E�x(�����V���@2006�N) 26�27��

��

���������w��̂����₫�x(��o�ʼn�@1996�N)

86�ňȉ�

��

�L��P���E�͈�M�F�u��������@��13��@������̍����v(�w�ߑ㏫���x2007�N6�����f��)

��������̂������i���̂X�j

���X�x������̐����

�@�N�W�Ƃ̕��X�����߂�悤�Ȗ��H��̋�́A���̃R�����ň������Ƃ͓���Ƃ������R�ŁA�O�����A�ʊi�́u�ō�����(����)�v�Ƃ��āuS�����N�v�Ɉʒu�Â��܂����B�c�O�Ȃ���A��X��ʂ̏����t�@������������S�����N��̎�����ڂɂ���@��͑����Ȃ��̂����Ԃ��낤�Ǝv���܂��B�����ŁA�����S�����N�Ƃ͂����Ȃ���������܂��A����ɋ߂�������̎�������Љ�����Ǝv���܂��B

�@�ȑO����A�X�x������ɂ͍����ȋ�t�̕�������ꂽ��������g������炵���ƕ����Ă��܂����̂ŁA����������w�̂��߂ɔq���������Ǝv���Ă���܂����B�K���x������̓ޗlj����t�͂��炲�������A��N4���ɂ������̐�����q�����邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����Ă�����������͑S����7�g����܂����B

�@

�����ÎR��@�ъ����@�@�A�{��������@�H�Ώ��@�@�B����������@������

�C ��|�|����@�������@�@�D��|�|����@���\��

�E ��c��M��@�������@�@�F��c��M��@�����q�������@�@

�@�ޗlj�����̂������ł́A�@�`�E�͂�����������̈����Ƃ̕��X������ꂽ���̂ŁA�F�͌��A�̓n�ӎO�Y��������̋�Ƃ������Ƃł����B

�@������N�W�Ƃ̕��X�̕]����ɂ͂����ւ������̂�����Ɖ]���Ă���܂��̂ŁA����獂���ȍ�҂̎�ɂȂ��ł��A�܂��܂��u����v�̐����ɂ͎����Ă��Ȃ��ƕ]����邩������܂���B�������M�҂̖ڂ��炷��A7�g�̋�͂ǂ�������ȋ�ł����B

�@�܂��A�ŏ��ɕM�҂̖ڂ��������̂́A�@�̐ÎR��ł��B�����̎ʐ^�������������B

�E�X�x������̐����@�@����ÎR��@(�E�͎��̎C�茸������̗������@�����E���n�E�Ƌ�)

�@�@�@

�@�u�ÎR�v�Ƃ́A���̃R�����̑�3��́u������̖��������v�̒��Ŏ��グ�����l��t�E����H�j��(1904�`91)�̂��Ƃł��B�ނ͋ߑ㏫�����҂̑�\�Ƃ�������L�����R(���Y�g�E�����Y�e�q)�̉��ŋ�����`���n�߁A���q���������ő��E���Ă���͖L���Ƃ̂��߂ɗ��R������ꂽ��葱���܂���[�P]�B�܂��A���u�V�ˋ�t�v�Ƃ��ċr���𗁂т��{�������Y��(���E�u�e���v)���Ⴍ���ĕa�̂��ߋ}���������ɂ��c���ꂽ�Ƒ��̗͂ɂȂ�܂����B

�@���̍��܂ł̐ÎR�́A���Â��ōT���߂Ȑl���������āu�m��l���m��e�̖��H�v�Ƃ����C���[�W���������悤�ł��B�������e���S����́u���㐏��̋��Ɓv�Ƃ����]������܂�A�v������̑ǂł��ÎR��g�p����邱�Ƃ������Ȃ�܂����B�������đ��l�҂Ƃ����悤�ɂȂ����ÎR�ł����A��^���ؒn�̍ގ��Ȃǂɂ��ẮA�e���̂悤�Ȃ��������������Ƃ͈�Ȃ��A�˗���̐��X�ɔC���A����ɉ������������Ă����悤�ł��B���̂��߁A�ÎR��̖ؒn�͌Ք���ۂȂǂ̍����ȍގ������ł͂Ȃ��A���ɂ͔ڌ�����̈����Ȗؒn�ő���ꂽ���̂�����܂����B

�@�X����̐ÎR������������u�ڌ�����̋�ؒn�̐ÎR��v�̈��������܂���B�ؒn�ɖ��ڍނ����ڂ������A���������Ȃ���������܂��B���N�̎g�p�̂��߂��ؒn�ɂ͑�����������A���グ�����ɂ����Ȃ�C�茸�������̂�����܂��B���ɗ��̎��͖w�ǒ����ߏ�Ԃɋ߂����̂�����܂����B��Ԃ��l������ƏN�W�Ƃ̌������ڂł͂��قǍ����]���Ƃ͂Ȃ�Ȃ���������܂��A�����I�ȉ��l�͍����Ǝv���܂��B�ÎR��̐����[�Q]�́A����܂Ő��X��W����Ŋԋ߂Ŕq���������̂́A����������g�p���w�ǖ��g�p�̂��̂ł����B����̂悤�ɉi�N���p���ꂽ��Ԃ̐ÎR��������̂͒������o���ł����B

�@������D�Ƃ̊Ԃł́A�{���e�����V�ˋ�t�Ƃ��čō��̕]�����邱�Ƃ������悤�ł����A��t�̊Ԃł͐ÎR�h����l�������Ƃ������Ă��܂��B������̓`�����p���ł������|�|���t(���ځE��|���o�j��)�́A���āw�ߑ㏫���x��[�R]�̃C���^���B���[�ɓ����āA���������̏���|�����ł����h����̂́u����ÎR�ł��v�A�u���̕��̐���グ�͈Ⴂ�܂��B�ꐶ����Ēǂ����邩�ǂ����B���ꂭ�炢�f���炵����t�ł��v�Ɩ������Ă����܂����B

�@���ɔ�����ƍ�����̐������������������B

�E�X�x������̐����@�A�F�{��������E���H�Ώ�(��)�@�@�B�F���䍁����E������(�E)

�@�@�@

�@����̇A�̋�́A�{���e�����̕v�l�E�o�����i���E�����t�j�̍�ł��B�e���ɂ��Ă͊��Ɂu����3�v�ŏЉ�܂������A1972�N�ɂ��܂�Ȃ���}�����A�₳�ꂽ�o���v�l�̑O�ɂ͉e�������O���ɎĂ�����̒�������������܂����B����ÎR���ȂǁA���͂̐l�X�̋��͂������āA�o�����́A���̌������E���̈�������w�͂ɓw�͂��d�˂āA���Ɂu�����v�̍��Ő����𐧍삷��悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂�[�S]�B���̕H�Ώ��̋�����������ꓬ�̉ߒ��Ő��ݏo���ꂽ���̂�������܂���B����悭����ƁA���͔C���ɑ���ꂽ�悤�ȑf�p�Ȉ�ۂ��܂��B

�@������������̐����́A��ɏ����A���ɏ������������Ŏg�p�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̒��ɂ́A�������O��i���p�̋�Ƃ��Đ�厏�ŏЉ�ꂽ[�T]���������܂��B

�@�B�̋�̍�҂͍����t[�U](����d�j�� 1922�`88)�ł��B�V���ɐ��܂�A���X�����̖���Ƃ��Ēm���Ă��܂������A��ɐ�����ɏd�_��u���悤�ɂȂ�܂����B��R�\�ܐ����l�Ɛe�����A1982�N�Ɂu���������v�̖�����K�ɒ��邱�Ƃ�������A�V����̒n�ʂ̌���ɑ���̌��т��c���܂����B1984�N�ɂ͎R�`�s�Ɉڂ�A���ƕ����̍H�[�u�������v���\�������ȉc�Ƃɗ͂𒍂��܂������A�ɂ��������N��60�㔼�ŕa�v����܂����B

�@���̐����́A���̂ɍ����t���g�̏���p�������̂ł����A��Җ��Ɂu���������v�ƋL����Ă��邱�Ƃ���ӔN�̍�Ǝv���܂��B

[�Q] �Ȃ��A�ӔN�����̍��܂�Ƌ��ɐÎR��̋�ɂ͊��ł͂Ȃ����Ǝv������̂��o���悤�ɂȂ����Ƃ����Ă��܂��B�������M�҂ɂ͐ÎR��̐^��Ȃǂɂ��Ă��b�����邱�Ƃ͕s�\�ł��B�����A�����������Ǝv������������ꂽ���̐ÎR�t�̔������������`�����Ă��������Ǝv���܂��B�ÎR�t�́A�u��肽���l�͂�������ƁA�܂�ňӂɉ�Ȃ��悤�ł������v(�w��̂����₫�x62��)�Ƃ����܂��B

[�R] �w�ߑ㏫���x2006�N11�����f�ځu��������@��6��v���Q�Ƃ��܂����B

[�S] �����t�ɂ��ẮA�w�ߑ㏫���x1986�N9�����u��̑���W�v���́u�e���Ƌ��Ɂ@�{�������̊��v���Q�Ƃ��܂����B

[�T] �w�������E�x2000�N2�����f�ځE�u���ʊ��@������v���Q�Ƃ��܂����B

[�U] �����t�ɂ��ẮA�O�f�w�ߑ㏫���x�E�u��̑���W�v���́u�����̋�Əo����v���Q�Ƃ��܂����B

�E�X�x������̐����E��|�|����@�C�F������(��)�@�@�D�F���^��(�E)

�@�@�@

�@�C(����)�ƇD(�E��)�̋�͂�������|���t��̋�ł��B�u�|���v�́A�V�����O���s�ݏZ�̕��q���̋�t�A����̑�|���ܘY��(1914�`2006)�Ɠ��ڂ̓��o�j��(1944�`) �̍��ł��B����|���t����t�̓�����ݎn�߂��o�܂ɂ��ẮA���̃R�����́u���̂R�v�ł��ق�̏����G��܂����B��O����풆�ɂ�����8�N�ԕ����߁A�悤�₭�������Ė{�i�I�ɋ�肪�ł���Ǝv�����Ƃ��a20�N3���̓�����P�ł��ׂĂ������A�̋��̎O���ɑa�J�����ɂȂ��Ė{�i�I�ɋ�������悤�ɂȂ�܂����B��������̍��͐������Ȃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA������7������ӂ�9���܂œ����A�������͈��7�g�������Ƃ������������ł��B�M�����Ȃ��d���ʂ̑����ɋ����L�҂ɁA����́A�u�����͋������������ˁB�������Ȃ���Ύq�ǂ������H�킹���Ȃ����낤���B�v�Ƃ��Ƃ��Ȃ��ɓ����Ă��܂��B����̎d�������Ĉ�������ڂ��₪�ē����̘V�܌�ՓX�ł̏C�Ƃ̌�A����p���Ō��݈��𑈂����l��t�Ƃ��Ċ��Ă����܂��B���NHK�e���r�́w���̚�x�ŏ��������W���ꂽ��ŁA�H���i���������p�̋�Ƃ��āA(�����炭���ڍ삩�Ǝv���܂���)�|����̔����������Љ��Ă��܂����B�F����̒��ɂ������ɂȂ������������Ǝv���܂��B

�@���āA�X�x������̓�g�̋�́A�����ł��傤���A����Ƃ����ڍ�ł��傤���B���q�����āA���̐���N��́A���Ȃ�ȑO�܂ők���悤�Ȉ�ۂ��܂����B�܂��A�ޗlj��t�͂���A���ꂽ���D�Ƃ̕��̂��Ƃ����f������ƁA�����̉\�����傫���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂����B�����A���ڂ���҂ł���\�����\���l�����܂��B

�@�Ȃ��A�E��̋�̏��̂́u���\(���^)�v�Ƃ������Ȃ�Ɠ��̏��̂ł��B�N�W�Ƃ������Ƃ�����ɂ͂��Ȃ�l�C������̂ł����A�������w���l�ɂ͌h������邩������܂���B�Ƃ��낪�A�ޗlj��t�͂̂��b�ł́A����v�����m�̐搶���X����Ɏw���ɗ���ꂽ�ۂɁA�킴�킴���̋��I��Ŏw���ĉ������������ł��B�u���͓��N�搶�Ȃ�ł���B�v�ޗlj�����̂������͑S���\�z�O�̂����O�ł����B

�E�X�x������̐����E��c��M��@�E�F������(��)�@�@�F�F�����q������(�E)

�@�@�@

�@�E�E�F�̋�̍�҂͋��ɓV������M�t(��c���� 1947~)�ł��B��M�t�́A�C���^�[�l�b�g�Ɂu��t��M�̐��E�v�Ƃ����T�C�g(https://www2.hp-ez.com/hp/komashi-isshuu/page5)���J�݂���Ă��܂��B��M�t�͓V���ł��L���̋�t�ł����A2000�N��̏��ߍ���̐��E����6�N�قǗ���Ă��������ł��B���̌�J���o�b�N����A�ȑO�̂悤�Ɍ����ȋ�𑗂�o���Ă����܂��B�t�̋Z�@�ōł��悭�m���Ă���̂́A��̕\�ʂƗ��ʂ��P���悤�ɖ�����Ă��邱�Ƃł��B���̌����Ȏd�グ�́u���ʖ����v�ƌĂ���M�t�Ȃ�ł͂̎d�グ�ł��B

�@���āA�E�́u�����v�A�F�́u�����q�����v�Ƃ������ł��B���̂͂悭���Ă��܂����A�����ȈႢ������悤�ɂ������܂��B�ޗlj��t�͂̂��b���f��������ł́A��̐���N��́A�����Ƃ����Ȃ�ȑO�܂ők�邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�����A�E�ƇF�Ƃł͋�ؒn�̌`�ɂ������ȈႢ���������邱�Ƃ���A�قȂ鎞���ɐ��삳�ꂽ�\��������悤�Ɏv���܂��B

�@�F�̋�͖ؒn�̖͗l�������Ă���A�t�͂̂��b�ł����i�I�ɍł�������Ƃ������Ƃł����B

�@�ȏ�A�X�x���Ŕq�������V�g�̐��������Љ���Ă��������܂����B�������w���̖T�炲���͂����������ޗlj��t�́A�ǒ��̎x��������̊F�l���ɐS��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�@�@�����A�܂�����ɂ���ł��邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B�����ݏZ�̊F�l�Ŗ�����������̕��́A����HP�̌f���ɂ�������邱�Ƃ�S�҂��ɂ��Ă���܂�

��������̂������i����10�j

���鉺���O�O�x���̐����

�@�X�x������ɑ����āA����͕M�҂����ݏ�������鉺���O�O�x��[1]�����̒���������Љ���Ă������������Ǝv���܂��B���̋�͐����ł����A�ؒn�̍ގ����s�����Ȃ������N�̎g�p�Ōo�N���������A����N�W�Ƃ̕��X�����߂�悤�ȕ]���z�̍�����ł͂���܂���B�����A��̍�҂������炭�V���̖����ƌ����A���삳�ꂽ�̂�1960�N�ォ����ȑO�Ɛ��肳��邱�Ƃ���A�������̗��j���l�����ł����ւ�M�d�Ȏ����ƂȂ�̂ł͂Ȃ����ƍl���A�����Ă��̃y�[�W�Ŏ��グ�邱�Ƃɂ������܂����B

�@�܂���g40���̋�̐}���������������B

�@�@�@

�@�M�҂����̋�Əo������̂�2016�N�t�̂��Ƃł����B�x���̗��ɎQ�������Ƃ��A�����̕�����u�x���ɂ���ȌÂ������̂ł����A���Ă��炦�܂��v�Ƃ������b������A�����ÁX�Ŕq�����܂����B��́A�v���X�e�B�b�N��̔��Ɏ��߂��Ă���A�ꌩ����ƒ��N�̎g�p�Œ����������Ë�Ƃ�����ۂł����B�������A��K�ɂ������u���R�v�̖��ƎC�茸�蔍���ꂽ���グ�̎�����ڌ��āA�����̎����͋�ɓB�t���̏�ԂɂȂ��Ă��܂��܂����B�����āA�ǂ����Ă��̋�鉺���x���ɏ��������悤�ɂȂ����̂��A���̊Ԃ̎����Ƃ��m�肽���Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B

�@���̌�A�W�e�ʂ��炱�̋�Ɋւ��邨�b�����낢��Ƌ����Ă��������܂����B�������ɂ��āA���̋�鉺���O�O�x���Ɋ����悤�ɂȂ��������������Z�ɏq�ׂĂ݂����Ǝv���܂��B

�@���X���̐����́A�O�O�s�ݏZ�̈��鏫�����D�Ƃ̕��̏����i�ł����B���̕�������A����ƌĂ��Ă��������܂��BA����͎R�`���V���s�̂��o�g�ŁA���Ȃ�̏����t�@���������Ƃ������Ƃł��B���a40�N���A����Ƃ悭�������w���ꂽ���̒��ɓ����O�O��w�̊w���Ō�Ɍ����ŋ��������ꂽB�搶�����܂����BB�搶�̂��b�ł́A�u�����Ƃ̑ǂł����̋�悭�p�����Ă����B���̍������Ȃ�g�����܂�Ă�����Ƃ����L��������v�Ƃ������Ƃł����̂ŁA���̋�͏��Ȃ��Ƃ������I�ȏ�O�ɑ���ꂽ��ł��邱�Ƃ͊m�����낤�Ǝv���܂��B���̌㎞�͗���A���N�O�Ɉ����Ƃ�����A�������������܂����B�����āA���Ƒ�����u�₳�ꂽ��������D���̐l�����̖��ɗ��ĂĂق����v�Ƃ������k����B�搶���͂��߂Ƃ���W�̕��X�́A���̂��ӌ��������߂ɓ����s���ŏ�������̎t�͂����Ă����O�Y�s����(�������l�E����)�ɂ��̋��������ƍl���A�O�Y��������̋������邱�Ƃɂ��܂����B���̌�O�Y����́A�鉺���x���Ŏt�͂ƂȂ�A����ɔ����A���̋���鉺���x���̏�����ɂȂ���������

�T�˂��̂悤�Ȍo�܂��낤�Ǝv���܂��B